資料作成はAIを使って効率化!無料で使えるおすすめツールもご紹介

- ・資料作成(スライド作成)にAIを活用するメリット

- ・資料作成に活用できるAIを選ぶ際のポイント

- ・無料で利用できるおすすめのAI資料作成ツール10選

- ・資料作成AIを活用する際の注意点

- ・資料作成AIを活用したプレゼン資料の作り方

- ・まとめ

目次

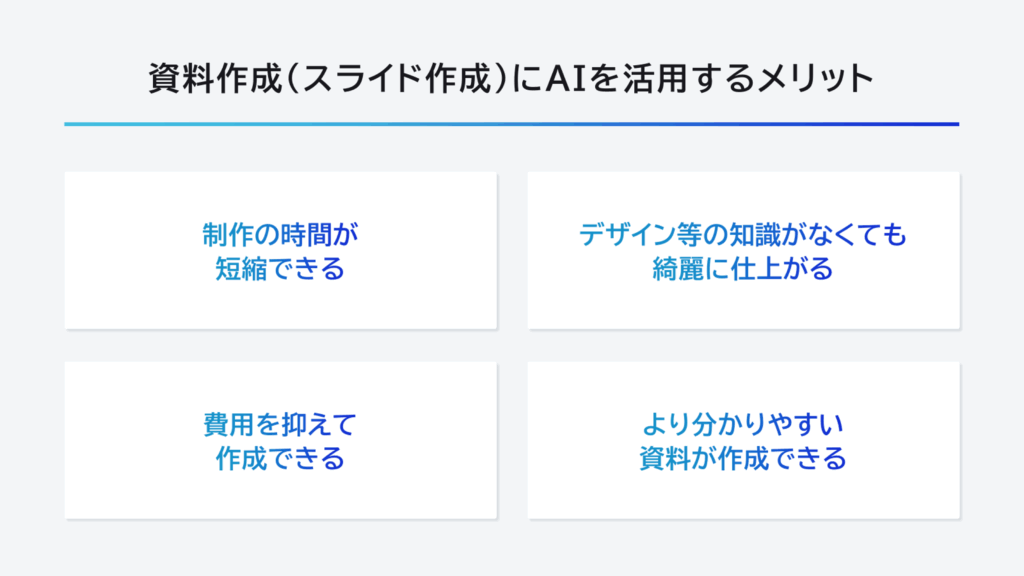

資料作成(スライド作成)にAIを活用するメリット

AIをスライド作成に活用すると、資料作りが格段に効率化します。

時間短縮やデザイン品質向上に加え、コスト削減やよりわかりやすいプレゼン資料作成も可能になるなど、初心者にもうれしいメリットがたくさんあります。

制作の時間が短縮できる

資料作成AIを使えば、スライド1枚1枚を手作業で作るよりも圧倒的に早く全体の資料が完成します。必要なテキストを入力するだけで、わずか数クリックの操作でアウトラインの作成からデザイン調整までAIが自動で一括実施してくれます。

10枚程度のプレゼン資料なら数分で生成されるため、従来は数時間かかっていた作業時間を大幅に短縮できます。その結果、資料の内容を練ることなど、本来注力すべき作業により多くの時間を割けるようになります。

デザインの知識がなくても綺麗に仕上がる

AIツールには豊富なデザインテンプレートや自動レイアウト機能が備わっており、デザインの知識がなくても見栄えの良いスライドに仕上げてくれます。テンプレートが数十種類以上用意されているツールも多く、目的や好みに応じてレイアウトを選ぶだけで全体のデザインを一新することも可能です。

色使いやフォントの統一などもAIが最適化してくれるため、誰でもプロが作ったような洗練された資料を作成できます。デザインセンスに自信がない初心者でも安心して利用できます。

費用を抑えて作成できる

AI資料作成ツールの多くは無料プランや低価格のサービスとして提供されています。そのため、高額なソフトウェアを購入したりプロのデザイナーに依頼したりしなくても、質の高いプレゼン資料をコストをかけずに作成可能です。

ツールによっては一定枚数のスライド作成が無料で可能だったり、普段使っているオフィスソフトに標準搭載されている場合もあり、追加費用はほぼかかりません。無料枠内で十分な機能を利用できるツールも多く、個人や小規模チームでも経済的にAIを活用できます。

より分かりやすい資料が作成できる

AIは膨大な情報から要点を抽出し、論理的に整理してくれるため、より分かりやすい資料を作成できます。スライドの構成や見出しもAIが適切に提案してくれるので、話の流れが明確になり、聞き手に伝わりやすい内容に仕上がります。

AIが自動生成する文章は冗長な表現を避けて簡潔にまとめられる傾向があり、専門知識のない人にも理解しやすい資料になります。また、自動で図表やイラストを挿入する機能を備えたツールもあり、視覚的に理解しやすいプレゼン資料を作ることが可能です。

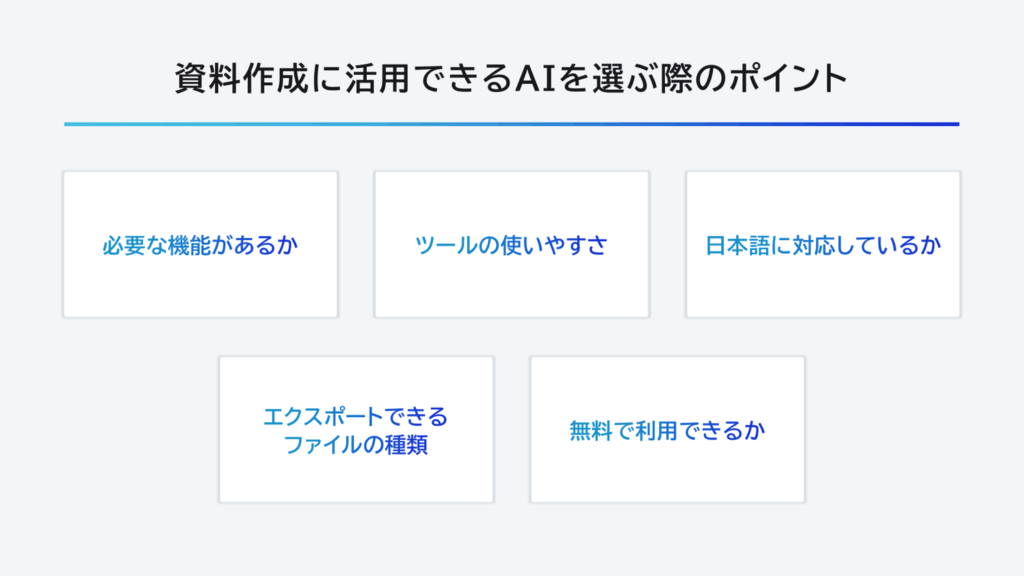

資料作成に活用できるAIを選ぶ際のポイント

資料作成AIツールは種類によって特徴や得意分野が異なります。

自分の用途や求める機能に合ったものを選ぶために、機能や使いやすさ、日本語の対応状況などツール選定時にチェックしておきたいポイントを押さえておきましょう。

必要な機能があるかを確認する

最初に、そのAIツールに自分が必要とする機能が備わっているか確認しましょう。例えば、スライドの自動構成機能や豊富なデザインテンプレート、画像の生成やグラフ作成への対応など、ツールごとにできることは様々です。

さらに、データのインポートや共同編集など使用シーンに応じて必要になる機能や、動画埋め込み・音声ナレーション自動生成といった高度な機能の有無もチェックしておきましょう。自分の作りたい資料に合わせて、求める機能があるAIを選ぶことが重要です。

ツールの使いやすさを確かめる

実際に使ってみたときの操作性やUIの分かりやすさも重要なポイントです。高度な機能があっても、画面が複雑すぎたり使い方が難しいと十分に活用できません。

初心者の場合は、チュートリアルやサポートが充実しているか、既存のPowerPointやGoogleスライドと連携できるかなど、スムーズに使いこなせるツールを選びましょう。可能であれば無料版で実際に触ってみて、自分にとって扱いやすいか確かめておくと安心です。

日本語に対応しているかを確認する

ツールが日本語の入力や出力に対応しているかもしっかり確認しましょう。英語のみ対応のAIでは、日本語で資料を作りたい場合に正しく機能しない可能性があります。

また、日本語対応とうたっていても翻訳品質が低かったり不自然な表現になるケースもあるため、実際の日本語生成例を確認することが大切です。日本発のツールであれば比較的自然な表現が期待できます。メニュー表示やサポートが日本語化されているかもチェックしておくと、安心して使えます。

エクスポートできるファイルの種類を確認する

作成した資料をどの形式で出力できるかも確認が必要です。AIツールによっては独自フォーマットのみで、PowerPointやPDFにエクスポートできない場合もあります。

仕事で利用するならPowerPoint(.pptx)形式で保存できるか、資料配布にはPDF化できるかなど、必要な出力形式に対応しているツールを選びましょう。また、GoogleスライドやKeynoteなど他のプラットフォームとの互換性もチェックしておくと安心です。

無料で利用できるかを確認する

最後に、そのAIツールが無料で利用できるかも確認しましょう。多くのサービスは無料プランやトライアル期間を設けていますが、利用できる機能や作成できる資料枚数に制限がある場合があります。

自分のニーズに対して無料枠で十分か、あるいは将来的に有料プランが必要になるのかを見極めることが大切です。特に、無料版では作成資料にロゴ透かし(ウォーターマーク)が入るケースもあるため、用途によって許容できるか検討しましょう。

無料で利用できるおすすめのAI資料作成ツール10選

ここからは、無料で利用できるおすすめのAI資料作成ツールを10種類ご紹介します。いずれも基本無料で使えるサービスばかりなので、気軽に試せるのも魅力です。

各ツールの特徴やメリットを簡単にまとめましたので、自分に合いそうなものを見つけてぜひ試してみてください。

Gamma

Gamma(ガンマ)はAIによるスライド自動生成ツールです。テキストを入力するだけで、わずか数秒でプロ品質のプレゼン資料を作成してくれます。約30種類のデザインテンプレートが用意されており、デザインの知識がなくても洗練されたスライドに仕上がるのが特徴です。

さらに、既存のWordやPDFファイル、ウェブページのURLから内容をインポートして自動でスライド化することも可能です。無料プランでもサインアップ時に付与されるクレジットを使って約10回分のプレゼン資料を作成でき、PDFやPowerPoint形式でのエクスポートにも対応しています。

Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilotは、Microsoft Officeに統合されたAIアシスタントで、PowerPointでもAIを使った資料作成が可能です。プレゼン資料のアウトラインを入力したりWord文書を指定したりするだけで、Copilotが自動的にスライドの下書きを生成してくれます。

社内のドキュメントやExcelデータを基に内容をスライド化できるため、既存の資料から効率よくプレゼンを作成できるのが強みです。Office製品に組み込まれているので、新たなツールを覚えずに普段使いのPowerPointでAI機能を活用できます。

Felo

Felo(フェロ)は日本発のAI検索エンジンで、検索結果を基に自動でスライド資料を作成できるツールです。プレゼンのテーマを入力すると、AIが関連情報を収集し、要点をまとめたスライドを数クリックで生成してくれます。最新の情報を反映した資料を作れるのが強みです。

Canvaとの連携機能もあり、作成したスライドをさらにブラッシュアップすることもできます。調査と資料作成を同時に効率化可能です。テンプレート選択やレイアウト調整もAIに任せられるため、デザインに悩む必要もありません。もちろん日本語に完全対応しており、日本語の資料でも違和感のない仕上がりになります。

Canva

Canva(キャンバ)はデザイン初心者でも扱いやすいオンラインデザインツールで、プレゼン資料作成にも活用できます。数百万点以上のテンプレートや素材が用意されており、ドラッグ&ドロップの直感的な操作でおしゃれなスライドを作成可能です。

最近では「Magic Presentation」などAIを活用したプレゼン自動作成機能も追加され、希望のテーマを入力するとAIがスライドを提案してくれます。無料プランでも多くのテンプレートと基本機能が利用できるため、まずは気軽に試してみると良いでしょう。また、オンライン上でチームと共同編集できる点も便利です。

イルシル

イルシルは日本向けに開発された生成AI搭載のスライド作成サービスです。短いキーワードや文章を入力するだけで、テーマに沿った分かりやすいスライド資料を自動生成してくれます。長文を要約してスライド化することも可能で、資料作成にかかる時間を大幅に短縮できます。

3,000種類以上の豊富なテンプレートが用意されており、用途に合ったデザインを選択可能です。日本語の文章生成に最適化されているため、不自然な表現のない自然な日本語の資料が作れるのも魅力。無料プランでも3プロジェクトまで作成できるので、まずは気軽に試してみましょう。

Genspark

Genspark(ジェンスパーク)は高性能なAIがプレゼン資料を自動生成してくれる次世代型のスライド作成ツールです。プレゼンのテーマやポイントを入力するだけで、最適なスライド構成やデザインをAIが提案します。

テキストだけでなく、WordやPDF、Excel、さらにはYouTube動画のURLから情報を取り込んで資料を作成できる柔軟性が特徴です。日本語を含む多言語に対応しており、無料プランでは1日1回まで基本機能を利用可能。従来比でスライド作成にかかる時間を50〜70%削減できたという実例もあり、時間効率を大幅に高められます。

Skywork

Skywork(スカイワーク)は一度の指示で複数の形式の資料を生成できる高度なAIオフィスエージェントです。特に「Slides」エージェントでは、指定したトピックに対してAIが徹底的なリサーチを行い、正確で充実した内容のスライド資料を自動作成してくれます。

文書・スライド・表計算といった複数の成果物を同時に出力可能で、8時間かかる作業を8分で終わらせることを目指して開発されています。ビジネス提案や分析レポートなど専門的な資料でも、Skyworkを使えば高品質なプレゼン資料を短時間で用意できるでしょう。

SlidesAI

SlidesAIはGoogleスライド上で動作するAIプレゼン資料自動作成ツールです。拡張機能としてインストールし、テキストを入力するだけで、その内容をもとにAIがスライドを生成してくれます。スライド枚数やデザインのトーンを指定することもでき、わずか1分程度で下書きのプレゼンが完成します。

GoogleスライドやPowerPointに直接組み込んで使える点も魅力で、手軽さが魅力です。作成後の編集も従来通り行えるため安心です。無料版でも一定枚数まではスライドを作成可能で、少ない手間で資料作りを始められます。

Tome

Tome(トーム)はテキスト入力だけでスライド資料を自動生成してくれる話題のAIプレゼンツールです。シンプルなプロンプトを与えると、数十秒で8ページ前後の洗練されたスライドデッキが完成します。

文章だけでなく画像もAIが同時に作成して挿入してくれるのが特徴で、Stable Diffusionなどの画像生成技術を活用し、視覚的にも魅力的なプレゼン資料になります。Web版に加えスマホアプリも提供されており、いつでもどこでも手軽に資料作りが可能です。無料でも一定回数までは利用できるため、まずは気軽に試してみましょう。

GPT for Slides

GPT for Slidesは、ChatGPTの技術を活用してプレゼンテーションを自動生成できるAIツールです。Googleスライドのアドオンとして利用でき、トピックを入力するだけでAIがスライド全体を作ってくれます。

長文テキストを要約してプレゼン資料に変換する機能もあり、例えばYouTube動画の字幕や記事の内容から即座にスライドを作成することも可能です。テンプレートの選択や配色のカスタマイズもできる柔軟さがあり、専門知識がなくても質の高いスライドを短時間で準備できます。

基本無料で使えるため、思いついたアイデアをすぐ形にしたいときに重宝するでしょう。

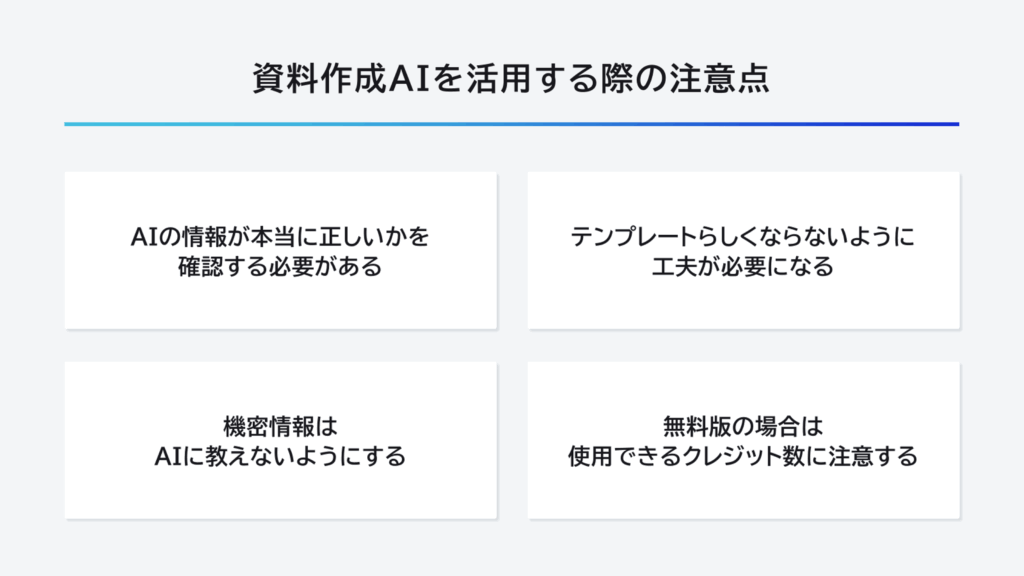

資料作成AIを活用する際の注意点

便利な資料作成AIですが、使いこなすにはいくつか注意すべき点もあります。

例えば、AIが提示する情報を鵜呑みにしないことや、テンプレート依存にならない工夫、機密データの扱い方など、利用時に気をつけたいポイントを押さえておきましょう。

AIの情報が本当に正しいか確認する必要がある

AIが生成した内容が必ずしも正確とは限らない点に注意が必要です。AIは時に事実と異なる情報をそれらしく作り出すことがあります。実際、AIのもっともらしい回答が誤っていた事例も報告されています。

特に数字や統計、専門的な内容は、AIの出力をそのまま信用せず、必ず信頼できる情報源と照らし合わせて十分に確認しましょう。また、AIの知識は学習データの範囲に依存するため、最新の情報が反映されていない場合もあります。最終的な資料に含める前に、自分の目で内容をチェックすることが大切です。

テンプレートらしくならないように工夫が必要になる

AI任せで資料を作ると、無難ではあるものの画一的でテンプレート通りの内容になりがちです。同じAIツールを使えば誰が作っても似たようなスライドになる可能性があり、オリジナリティに欠けてしまいます。そのため、生成された資料に対しては自分なりの工夫を加えることが大切です。

重要なポイントに強調を入れたり、具体的な事例や自分の言葉を補足したりして、テンプレートそのままにならないよう編集していきましょう。AIのたたき台をベースに、人間らしい視点でブラッシュアップすることで、より魅力的なプレゼン資料に仕上がります。

機密情報はAIに教えないようにする

資料の内容に機密情報や個人情報が含まれる場合は、AIにそのまま入力しないように注意しましょう。多くのAIサービスでは、入力されたデータがサーバー側に保存・分析され、サービス向上のために利用される可能性があります。

万が一情報漏洩が起きた場合、企業秘密や個人データが流出するリスクがあるため、秘密保持が必要な内容はAIでの自動生成に頼らないことが原則です。

AIを使って資料のひな形を作成し、機密部分は後から自分で差し込むなど、情報管理には十分に配慮してください。また、利用規約でデータの取り扱いについて確認し、安全に使える範囲で活用しましょう。

無料版の場合は使用できるクレジット数に注意する

AIツールの無料版を使う場合は、利用できる回数やクレジット量に注意しましょう。多くのサービスでは無料枠に制限があり、一定数以上のスライド作成にはクレジットを消費したり日次・月次の上限が設けられたりしています。

たとえば、Gammaは無料登録時に付与される400クレジットで約10回の資料作成が可能ですが、それを超えると追加が必要になります。

利用途中で上限に達すると作業が止まってしまう恐れがあるため、事前に無料プランの制約を把握し、必要に応じて有料プランへの切り替えも検討しましょう。特にプレゼン直前にクレジット切れにならないよう注意が必要です。

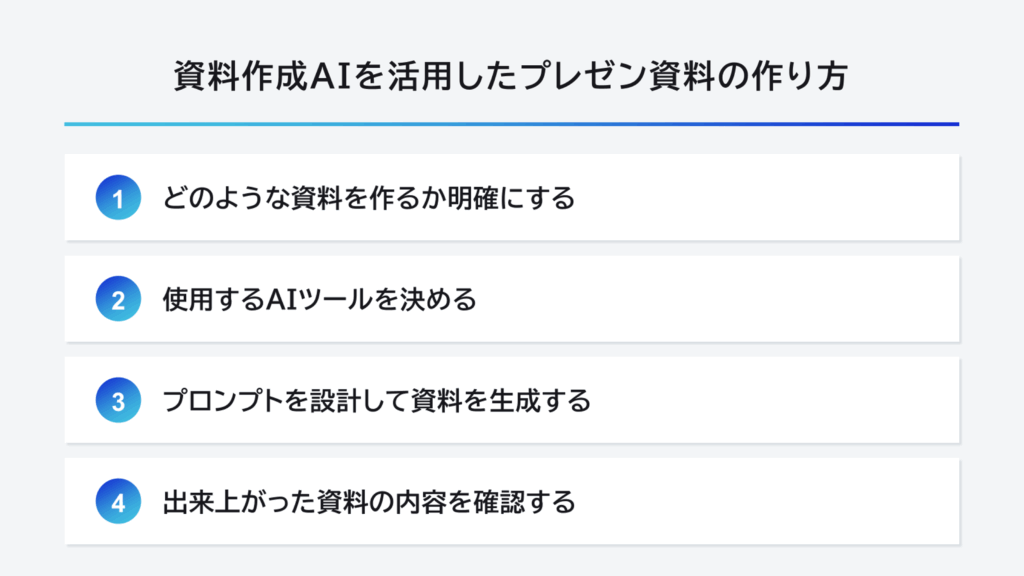

資料作成AIを活用したプレゼン資料の作り方

最後に、実際に資料作成AIを使ってプレゼン資料を作る手順を確認してみましょう。

AIにお任せとはいえ、最初の準備や仕上げの確認が大切です。以下のステップを踏めば、初心者でも効率よく質の高いプレゼン資料を完成させられます。

どのような資料を作るかを明確にする

まず、どんな目的のプレゼン資料を作るのかを明確にしましょう。資料のテーマや伝えたいメッセージ、想定する聞き手をはっきりさせることで、AIに指示する内容も具体的になります。

例えば、「上司に向けての新製品の企画提案用プレゼン」のように方向性を定めておくと、後の工程がスムーズです。ゴールを意識して重要なポイントを書き出し、資料全体のアウトラインを簡単にでも考えておきましょう。AIによる生成結果の質も、こちらの準備次第でより的確なものになります。

使用するAIツールを決める

次に、資料作成に使用するAIツールを決めましょう。前述のポイントを参考に、自分の目的や環境に合ったサービスを選択します。

例えば、社内でPowerPointが主流ならMicrosoft 365 Copilot、手軽さを求めるならブラウザで完結するGammaやTomeなどが考えられます。日本語の精度が必要なら日本製のイルシルやFeloが適しているかもしれません。いくつか試してみて、操作性や出力結果の品質など納得できるツールを選定すると良いでしょう。

プロンプトを設計して資料を生成する

AIに渡す指示(プロンプト)を工夫しながら、実際に資料を生成してみます。多くのツールでは、プレゼンの目的やターゲット、含めたい項目などをテキストで入力してAIに伝えます。できるだけ具体的に指示することで、AIも意図を汲み取りやすくなり、望ましいアウトプットが得られます。

「○○について5つのポイントに絞ってスライドを作成してください」のように要件を明確に伝えると良いでしょう。生成されたスライドは下書きと考え、不足している情報や不要な内容がないか確認します。必要に応じてプロンプトを調整し、何度か生成し直すことで納得のいく資料に近づけましょう。

出力上がった資料の内容を確認する

最後に、AIが出力したスライドを一通り見直し、内容を確認・修正します。事実関係に誤りがないか、専門用語の使い方は適切か、文章表現に違和感がないかなど、細部までしっかりチェックしましょう。また、フォントサイズや色使いなどデザイン面も必要に応じて整えます。

会社のロゴや固有の情報を追加したり、不要なスライドがあれば削除するなど、人間ならではの視点で最終調整を行うことが重要です。AIの生成物をベースに、あなた自身の知識や経験を加えてブラッシュアップすることで、より完成度の高いプレゼン資料に仕上がります。

まとめ

資料作成AIを活用すれば、初心者でも効率よく質の高いプレゼン資料を作成できます。時間短縮やデザイン補助などメリットは多い一方で、情報の正確性の確認や出力内容の工夫などユーザー側の注意も必要です。

無料で使えるツールも多いので、まずはいくつか試してみて、自分に合ったサービスを見つけると良いでしょう。AIの力と人間の創意工夫を組み合わせて、魅力的な資料作りに役立ててみてください。資料作成の負担を減らし、よりプレゼンの内容に集中できるでしょう。