NotebookLMの使い方完全ガイド|要約・分析からスライド生成AI連携まで、機能を徹底解説

NotebookLMは、Googleが提供するAI搭載ノートブックです。ユーザーが指定したドキュメント群を高速に分析し、根拠付きの回答や要約、FAQ、タイムラインなどを自動生成します。社内マニュアルの検索負荷を減らし、調査レポート作成を効率化できるのが特長。。本記事では導入手順から料金体系、業務活用のベストプラクティスまで詳しく解説します。これからNotebookLMを使いこなしたい方はぜひ最後までご覧ください。

「いつものフォーマット」で新しいスライド(資料)を作りたい方へ

過去のパワポ資料を「ひな形」として読み込み、

いつものデザイン・構成のまま最短1分で新しい資料を生成するスライド生成AIサービスはこちら

- ・NotebookLMとは

- ・ChatGPTやGeminiとの違い・使い分け

- ・NotebookLMの基本操作と料金プラン

- ・NotebookLMの活用事例とスライド生成AI連携のコツ

- ・よくあるトラブルと対処法

- ・安全に使うための注意点

- ・まとめ

目次

NotebookLMとは

NotebookLMはGoogleが提供する文書特化型AIです。

ChatGPTなどの一般的な生成AIがインターネット上の情報を広範に学習して回答するのに対し、NotebookLMは「ユーザーがアップロードした資料(ソース)」だけを根拠にして回答や要約を行うという決定的な違いがあります。

汎用型AIが不得意な専門用語や略語も資料内だけで完結するため、誤解が生じにくい点が特長です。アップロード後に文書を更新すれば即時反映されるので、常に最新情報を使用して作業することができます。

この特性から、社内限定ファイルを読み込ませても外部学習に使われない設計となっており、機密性の高い企業でも安心して導入することができます。

NotebookLMがスライド生成にとって「最強の準備役」である理由

さらに、NotebookLMとスライド生成AIと連携し、資料作成の工数を大幅に削減する使い方も注目されています。

理由1. 「ハルシネーション(もっともらしい嘘)」のリスクがない

社内外へ提示する資料のスライド作成において、事実と異なる情報を記載してしまうことは致命的です。

ChatGPTなどの汎用的なAIでは、まだネット上の不確かな情報を混ぜて回答されてしまうことがあります。

しかしNotebookLMは指定された一次資料(議事録、契約書、マニュアルなど)のみを参照範囲とするため、情報の混入や誤引用を構造的に防ぐことができます。

理由2. すべての回答に「根拠(ソース)」へのリンクが付く

NotebookLMが生成した要約や回答には、必ず参照元のファイルや該当箇所を示す「引用元リンク」が自動的に付与されます。

これにより、作成された構成案の数値や事実関係に疑問が生じても、ワンクリックで原文を確認して突き合わせることが可能です。

理由3. 複数の資料を「1つのストーリー」に統合できる

NotebookLMは、PDF、Googleドキュメント、スライド、Web URLなど、異なる形式のファイルを一括で読み込み、横断的に分析することができます。

たとえば、バラバラに存在する「会議の議事録」「参考論文」「過去の報告書」をまとめてアップロードし、「これら全体を要約して」と指示するだけで、膨大な情報を整理統合してくれます。

理由4. 機密情報も安心して扱える安全性

社外秘のデータを使ってスライドを作る際、セキュリティは最大の懸念事項です。

NotebookLMは、アップロードされたデータをAIの学習に使用しない設定が可能であり、Googleの強固なセキュリティ環境下で利用できるため、機密性の高い企業情報の資料化にも適しています。

ChatGPTやGeminiとの違い・使い分け

NotebookLMは、学習範囲をユーザー指定ソースに限定し、引用付きで回答を生成する独自型AIです。

インターネット全体で学習する従来モデルとは根本的に設計思想が異なります。

ここではChatGPTやGeminiとの違いを確認していきましょう。

①情報源(ソースの違い)

最大の違いは、AIが回答を作成するために参照するデータの範囲です。

ChatGPT / Gemini(汎用型AI)

・情報源

インターネット上の膨大な情報を横断的に学習・検索しています。

・特徴

最新のニュースや一般的な知識、多様な表現スタイルを持っていますが、情報の信頼性にばらつきがあり、ハルシネーション(もっともらしい嘘)が発生するリスクがあります。

NotebookLM(文書特化型AI)

・情報源

ユーザーがアップロードした資料(一次資料)のみに厳密に限定されます。

・特徴

インターネット上の不確かな情報を混ぜることなく、あなたの手元にある資料だけを根拠に回答します。そのため、社内固有の専門用語やプロジェクトの文脈を正確に理解できます。

引用リンクが自動付与され、検証もワンクリックで確認が可能です。

②得意なタスクの違い

①の情報源の違いにより、得意とする作業(タスク)も明確に分かれます。

ChatGPT / Gemini が得意なこと

「0から1を生み出す」作業といった、新しい企画のアイデア出し、キャッチコピーの作成、一般的なビジネスマナーに基づくメール文面の作成など、創造的なタスクに向いています。

NotebookLM が得意なこと

「あるものを整理・要約する」作業といった、膨大な議事録からの要件抽出、契約書の解説、マニュアルに基づくFAQ作成など、ドキュメント中心の正確性が求められるタスクに最適化されています。

資料作成時の使い分け

• 新規事業の企画書を作りたい場合

ChatGPT / Gemini を使いましょう。

世の中のトレンドや一般的なフレームワークを用いることに長けているため、アイデアを広げながら構成案を作成できます。

• 実績報告や社内マニュアル資料を作りたい場合

NotebookLM一択です。

実績データや規定集を読み込ませて正確な要約テキストを出力することで、信頼性の高い資料が完成します。

またスライド生成AIの原稿として使うことで、修正の手間が少なく資料作成業務の効率化も図れます。

「いつもの自社フォーマット」でスライドを作りたい方へ

ゼロベースでスライドを作成できる生成AIツールが多い中、

スライド生成AI『ReDeck』なら会社の規定フォーマットや過去の資料デザインを

そのまま流用して新しい資料(スライド)を最短1分で生成できます。

NotebookLMの基本操作と料金プラン

ここではNotebookLMの基本操作とコストについて、簡単に解説します。

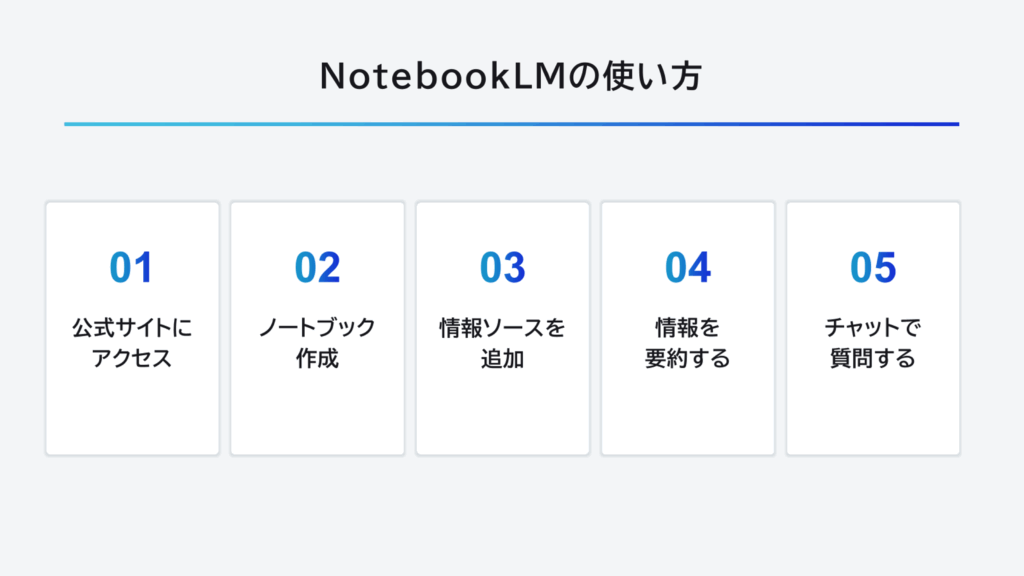

1. 【準備】5ステップで完了!資料の読み込み~要約

操作は非常にシンプルです。

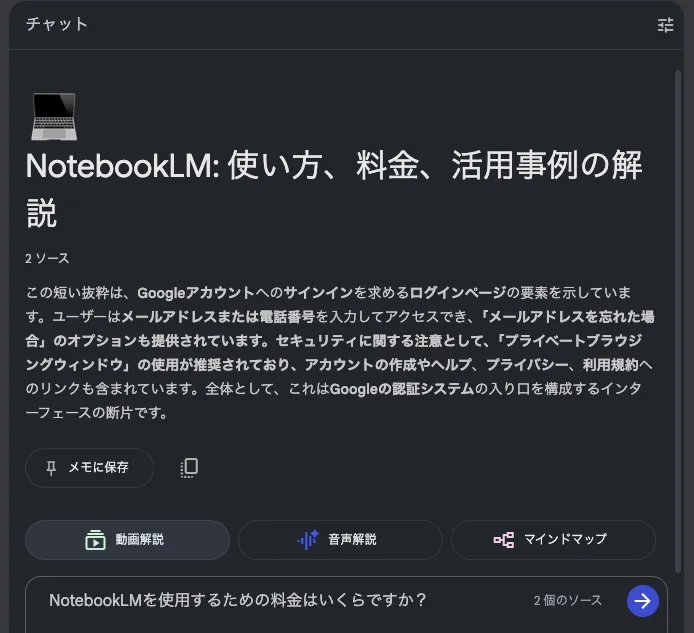

STEP1. 公式サイトへアクセス

まずは公式サイトへアクセスします。

Googleアカウントでログイン可能なので、指示に従って確認を完了させます。

利用規約とプライバシーポリシーを読んだうえで「開始」ボタンをクリックすると、初回ガイド付きのダッシュボードが表示される仕組みです。

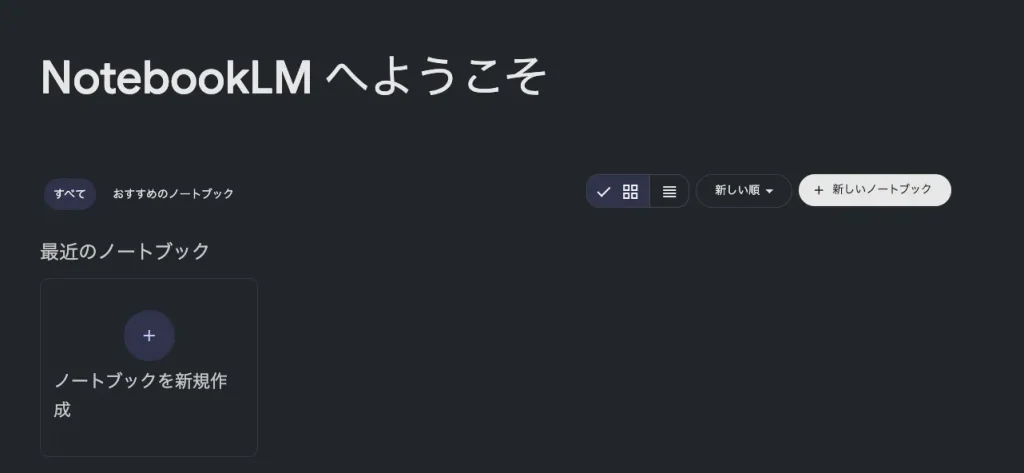

STEP2. ノートブックを作成

ダッシュボード右上の「+新しいノートブック」をクリックし、案件名やテーマを入力して作成します。

NotebookLMではノートブック単位でソースを区分けできるため、目的別に分けて作成しておくと、後々の検索性・使いやすさが向上します。

また概要欄に目的やメンバー名を記載しておけば、チーム共有した際に意図が伝わりやすいため、後工程の手戻りを防止できるも効果あります。

作成後は色分けタグを付けてラベル管理することで視認性が高まり、大量のノートブックが作成された後も一覧性を保ちやすくなります。

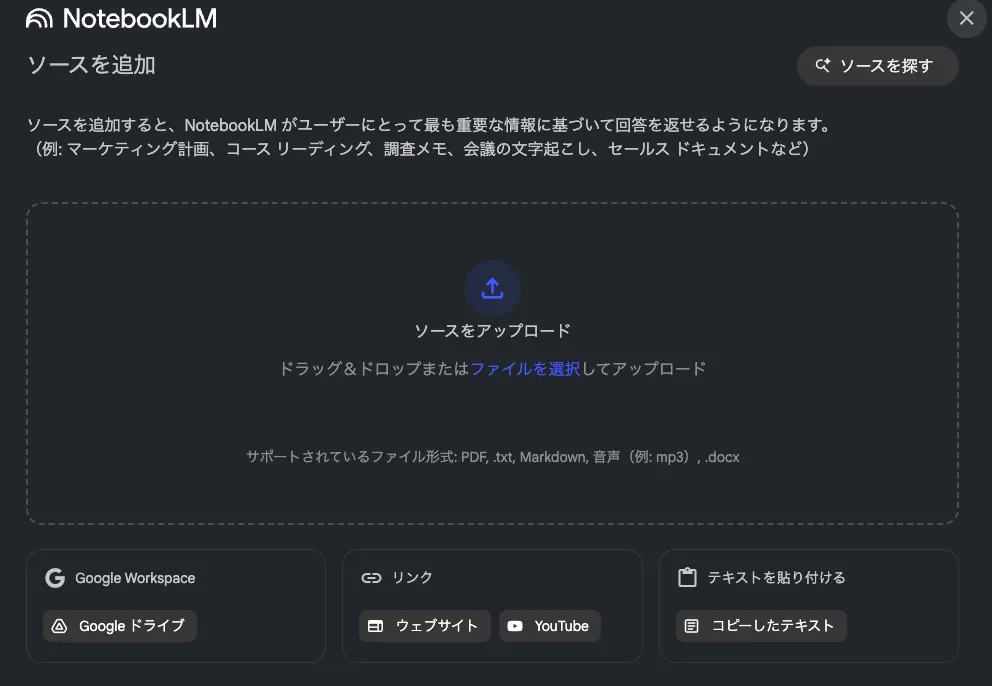

STEP3. ファイルやURLなどの情報ソースを追加

ノートブックが用意できたら、左側メニューの「ソースの追加」から情報ソースを取り込みます。Googleドキュメント、PDF、スプレッドシート、スライド、ウェブURL、YouTube動画字幕など形式を問わず追加でき、最大50件・総語数50万語まで読込可能です。

STEP4. 情報を要約

ソースを追加するとAIが直ちに全文を解析し、ドキュメントごとの要約、キートピック、想定質問リストを自動生成します。

STEP5. チャットで質問を行う

チャット欄に具体的な質問を入力すると、NotebookLMがアップロード資料を横断検索し、根拠を引用しながら回答します。

例えば「契約更新日の通知猶予は?」と聞くだけで関連条項をピンポイントで示してくれる仕組みです。

チャットからの回答はノートとして保存できます。重要な回答が得られたら、右側のメモ(ノート)として保存しておきましょう。

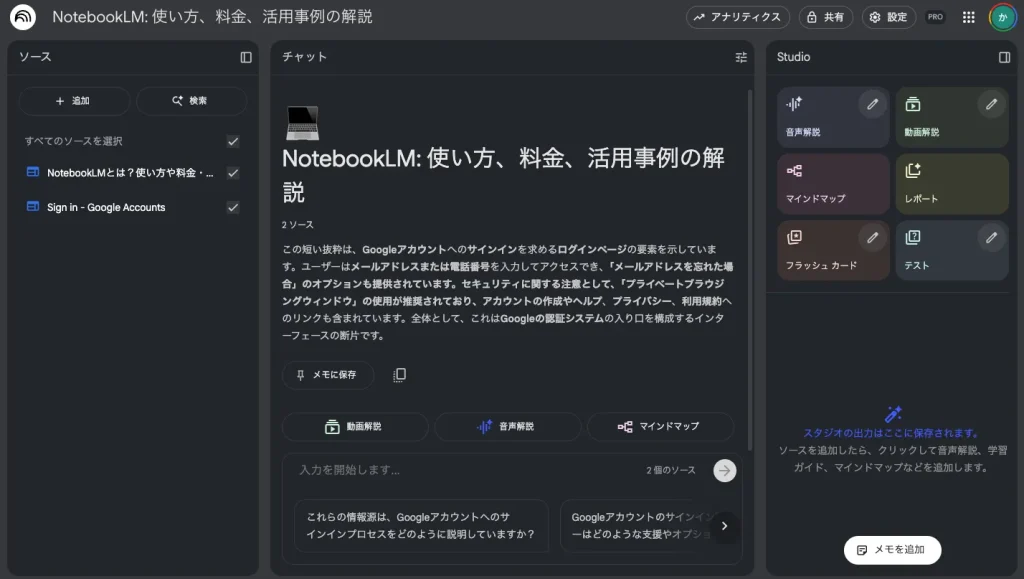

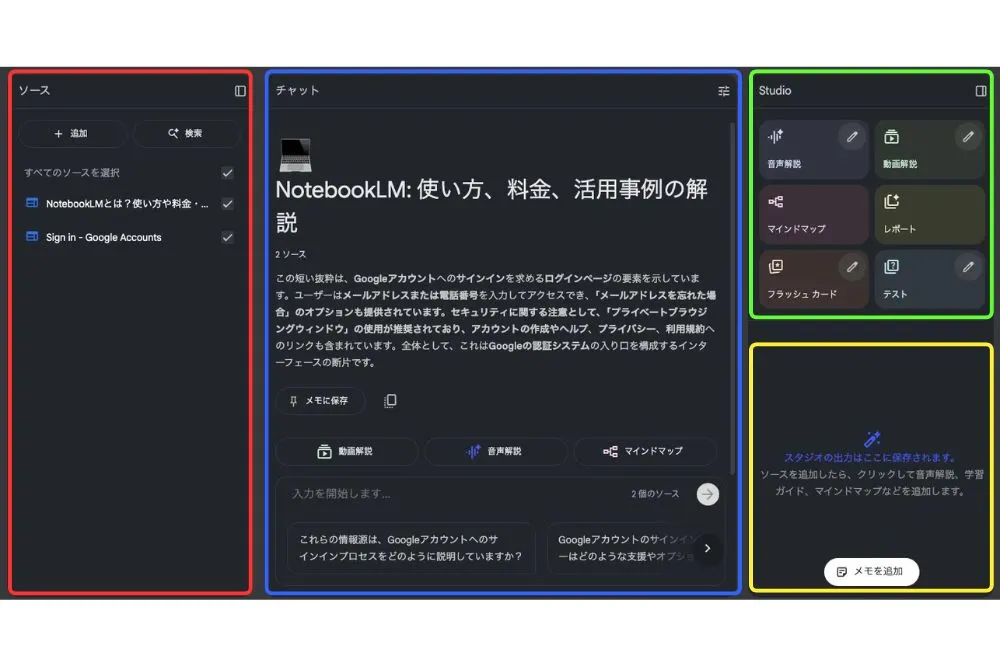

2. NotebookLMの画面について

NotebookLMの画面は、左にソース一覧、中央にチャット、右に分析結果とメモをまとめる領域が並ぶ三分割レイアウトになっています。

機能を直感的に切り替えられるので、迷わず操作できるUIです。

ソース(画面左側)

画面左側のソースパネルには、アップロードしたPDFやドキュメント、URL、YouTube字幕などがカード形式で並びます。チェックボックスで分析対象を絞り込めるほか、ドラッグ操作で並べ替えも可能です。

各カードをクリックすると自動生成された要約が展開し、内容を確認したうえでチャットに引用できます。文書の更新日時も表示されるため、最新ファイルかどうか一目で判断でき安心です。

チャット(画面中央部)

中央のチャットエリアは、AIに質問を投げかけたり要約結果を保存したりする作業の中心です。入力欄に自然文で問い合わせるだけで、NotebookLMが関連ソースを横断検索し、引用箇所を示しながら回答を提示します。

返信はそのままノートとして保存でき、改めてAIの再分析や比較を依頼することも可能です。過去の質問はセッション内にタブで残るため、議論の流れを追うのも簡単です。

音声概要(画面右上)

右上の音声概要ボタンを押すと、選択したソースやチャット回答をAI音声が対話形式で読み上げるファイルを数分で生成します。再生はブラウザ上で可能なほか、モバイルアプリではオフライン保存もできるため、通勤中に耳で内容を復習するのに便利です。

音声は二人のナレーターが交互に話す構成で要点が頭に入りやすく、聞きながらメモを取ることで理解が深まります。生成後は共有リンクでチームへ配布できるため、会議前の予習にも活用できます。

メモ(画面右下)

画面右下のメモパネルは、チャットで得た回答や自分の考察をカードとして即時保存できるスペースです。ノートにはタイトル、ラベル、色が付けられ、ドラッグで並べ替えたり別ノートブックへ移動したりできます。

カードをクリックすれば全文を編集でき、必要に応じてAIに要約やリライトを依頼することも可能です。メモはMarkdown出力やCSVエクスポートに対応し、議事録や報告書へ転用する手間を削減します。

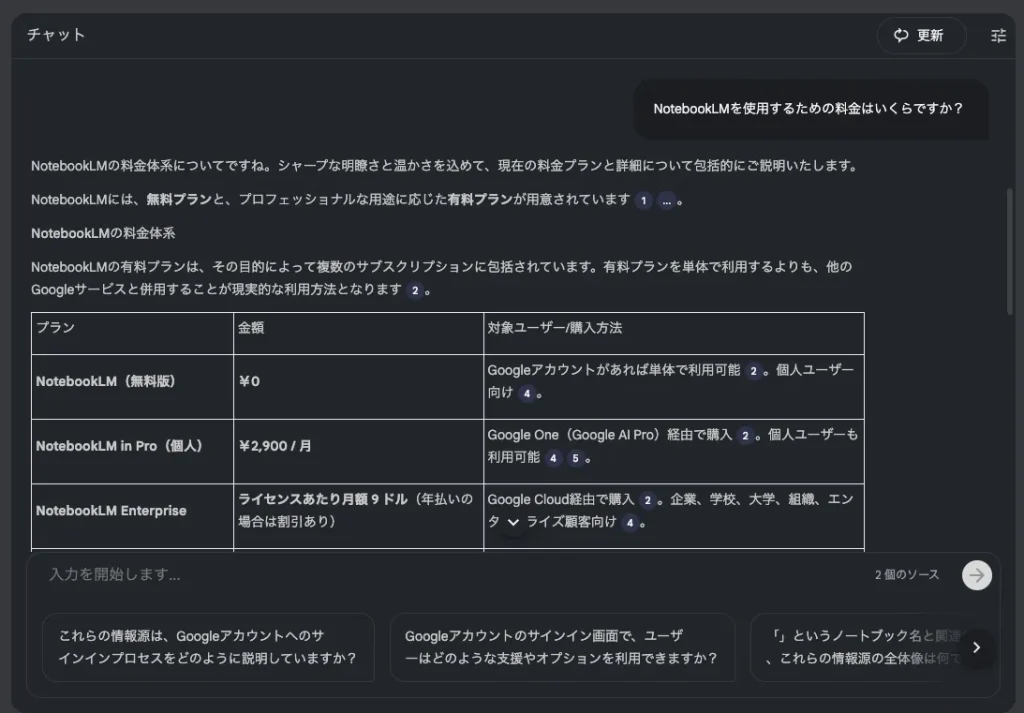

3. 料金プランとスマホ活用

NotebookLMは基本無料で利用できます。

無料枠でもノートブック100個、ソース50件まで読み込めるため、日常的な資料作成業務であれば追加費用なしで十分活用可能です。

より大規模に使う場合はGoogle OneのAI Proプランに加入することで上限が5倍に拡張され、チャット500回や音声概要20件などプレミアム機能も解放されます。

企業向けにはWorkspace Enterprise契約で制限緩和と権限管理が追加される有料オプションが用意されています。

また、モバイルアプリも提供されているため、移動中に資料の要約を確認したり、音声概要(Audio Overview)を聞いて予習したりすることも可能です。

NotebookLMの活用事例とスライド生成AI連携のコツ

NotebookLMは、アップロードした資料をAIが読み込み、要約・検索・整理をワンストップで行える高機能ツールです。

単なる情報整理だけでなく、作業結果を別の生成AIに渡すことで、業務効率を劇的に向上させることができます。

この記事では、資料作成業務の効率化を目的としたスライド生成AIツールとの連携方法も併せて紹介します。

長文や情報の要約・ピンポイント検索

アップロード資料を読解し、章ごとの要旨を瞬時に要約します。この要約機能により報告書や議事録の全体像を短時間で把握でき、読み込み負荷を大幅に削減できます。

さらにチャットで「契約更新の条件は?」などと質問すれば、資料内の該当箇所を引用(ソース提示)しながら回答してくれるため、ハルシネーション(嘘)のリスクが低く、信頼性の高いリサーチが可能です。

長文要約・ピンポイント検索×スライド生成AI

スライド生成AIに入力する前に情報の正確性を担保できるのがNotebookLM最大の強みです。

また、チャットで「この資料の要点を箇条書きで3つにまとめて」と指示し、出力されたテキストをスライド生成AIのプロンプト入力欄などに貼り付けると、要点が整理された見やすいスライドが生成されます。

要約した内容をGoogleスライド等にエクスポートする機能もありますが、あくまで「テキスト中心の簡易的な構成案」となります。

デザインやレイアウトが整った配布用資料にするには、スライド生成AIとの連携が推奨されます。

さまざまな形式のファイルを「1つのストーリー」に統合

プレゼン資料を作る際、参照元が「PDFの論文」「会議の録画データ(動画)」「Webサイトのニュース」と散らばっていることはよくあります。

NotebookLMは、Googleドキュメント、PDF、スライド、Web URL、さらにはYouTube動画や音声ファイルまで、多彩な形式を一括でソースとして読み込めます。

アップロード後は形式を問わずテキストを自動抽出し、全文検索や要約、チャート化機能に変換します。動画の場合は字幕を解析するため、「会議の録画データ」と「手元のメモ」を両方読み込ませ、「会議の発言内容に基づいた企画書スライドの構成案を作って」といった高度な指示が可能です。

ファイルの統合×スライド生成AI

形式の異なる複数のファイルをNotebookLMに放り込むだけで、統合された構成案が作成されます。

NotebookLMで整理した構成案をスライド生成AIに渡すだけで、複合的な情報をまとめた資料が完成します。

これにより、人間が都度情報を突き合わせ正誤を確認するといった、資料作成における初段階の手間を省くことができます。

ノート機能を活用したメモの作成

NotebookLMではAIから得た回答や自分で書き加えたメモをワンクリックでノートとして保存できます。ノートはノートブック内でカード状に整理され、タイトル付けやタグ付けを行えるため、後から目的の情報を探しやすくなります。

保存したノートはドラッグ操作で並べ替えられ、別ノートブックへの移動も容易です。

またノート自体を再ソース化すれば、AIが内容を再分析してさらなる要約やFAQを生成できます。

こうしたメモとAI分析の循環により、知識が自然に蓄積され、プロジェクトのドキュメント資産が成長していきます。

ノート機能×スライド生成AI

この機能は、プレゼンの「構成案(骨子)」作りに最適です。

「1枚目のスライドに入れたい要素」「2枚目に入れたい要素」をそれぞれノートとして保存し、順番を入れ替えて論理構成を作り上げることができます。

このようにプレゼンの流れを固めることができるので、ノートのテキストを順番にコピーしスライド生成AIに流し込めば、短時間で構成とデザインの整ったプレゼン資料が完成します。

論文や書籍の要約

長大な研究論文や専門書をPDFやURLとして登録すると、NotebookLMが章ごとに要旨を抽出し、キーポイントや図表説明をまとめてくれます。研究テーマに沿った質問を投げれば該当ページをハイライトした回答が得られ、文献レビューが数日から数時間に短縮されます。

ブリーフィング機能で要約を一括生成し、チームメンバーへ共有することで学習効率が飛躍的に向上します。さらにAudio Overviewを使えば内容を音声で聴きながら復習でき、外出中でも知識が定着します。要約ノートは検索や引用が容易で、後続研究の出発点としても活用可能です。

論文・書籍の要約×スライド生成AI

長大な資料を「読まずに」スライド化できる最短ルートといえます。

NotebookLMに「この論文の内容を、プレゼン用に5枚のスライド構成案として箇条書きでまとめて」と指示します。

出力された「章ごとの要点」をコピーし、スライド生成AIに入力すれば、難解な専門書や論文の解説資料が短時間でスライドとして生成されます。

NotebookLMとスライド生成AIツールによって、要約から資料化までをシームレスにつなぐことで、インプットとアウトプットの両方を爆速化できます。

社内のチャットボット作成

社内ポータルにNotebookLMを連携し、就業規則や手順書をソースとして読み込ませておくと、従業員はチャット欄に質問するだけでAIが該当箇所を引用付きで回答します。

総務や情報システム部門への定型問い合わせがセルフサービス化され、対応工数と待ち時間を大幅に削減できます。

アップロードした資料は学習に使われないため機密情報も安心です。

さらにQ&Aをノートとして保存しFAQテンプレートを自動生成すれば、社内チャットボットとして育成でき、プロジェクト横断のナレッジ共有基盤として定着します。

利用規約や契約書の解説

取引先とのNDAや業務委託契約書をNotebookLMにアップロードすると、AIが条項ごとの要点、更新期限、違約金などの重要点を自動で抽出します。

「自動更新条項の有無を教えて」など具体的に尋ねると該当条文を引用表示し、法務部門による一次チェックを迅速化できます。

さらにFAQテンプレートを生成しておけば、よくある契約質問への回答を標準化でき、契約管理プロセスの抜け漏れを防止します。

要約結果はノートとして保存し、契約類型別にタグ付けすれば、後日再利用や監査対応時に迅速に参照でき、リスク低減と工数削減を同時に実現します。

社内の情報共有の簡易化

四半期ごとの経営指標レポートや各部署の報告書をNotebookLMに集約すると、AIが自動でブリーフィングドキュメントやタイムラインを生成し、要点だけを抜き出したダイジェストメールとして配布できます。

社員はPDFを開かずともモバイルアプリで概要を確認でき、会議前の準備時間が短縮されます。

共有リンクは権限設定も細かく制御できるため、機密区分に応じて閲覧を制限しつつ、組織全体の情報流通を加速します。

さらに保存したノートを検索インデックス化すれば、キーワード検索より速く質問形式で過去の施策や数値を呼び出せ、意思決定サイクルが短縮されます。

【PR】“いつもの資料”を生成する、スライド生成AI「ReDeck」のご案内

弊社ストリームラインが提供するスライド生成AIツール「ReDeck」は、既存資料の構成・デザインを流用し新しい資料を生成できます。

既存の資料を「ひな形」としてアップロードした後、盛り込みたい情報をセットすることで、”いつもの資料”に新しい情報を自動で反映。

生成AIによってゼロからデザインされた資料ではなく、会社・個人のスタイルや習慣に合ったパワーポイント資料を作成できます。

ご興味がある方は、2週間無料トライアルにお気軽にお申し込みください。

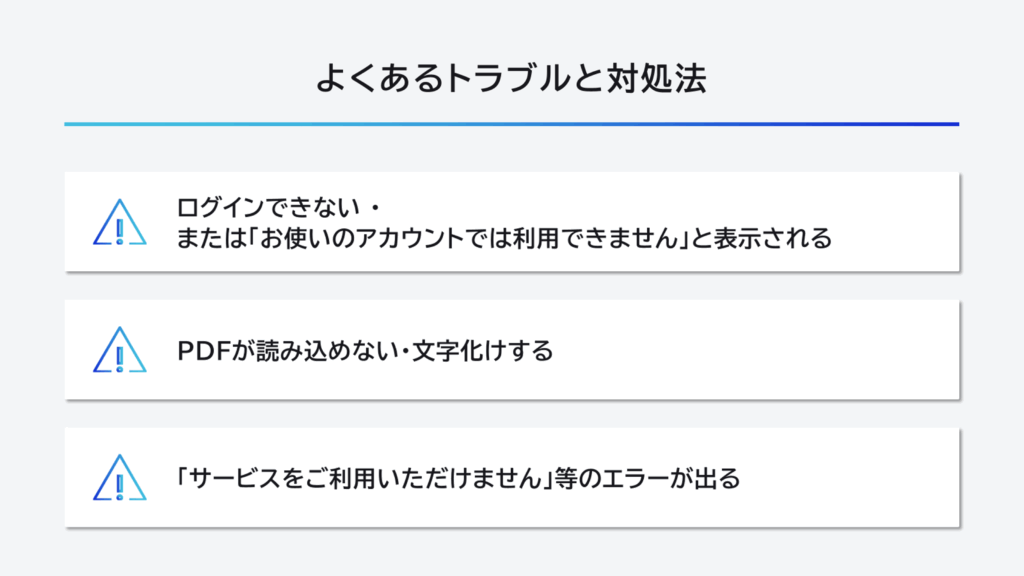

よくあるトラブルと対処法

ここからは、NotebookLM利用時に発生しやすいログイン・アクセス・アップロード系のエラー原因を分類し、即効で解決できる対処手順と再発防止策を詳しく解説します。

ログインできない/「お使いのアカウントでは利用できません」と表示される場合

勤務先のGoogle WorkspaceアカウントでNotebookLMにアクセスすると上記メッセージが出ることがあります。多くは管理者がNotebookLM(またはGoogle Labs系サービス)設定をオフにしている事により、国・年齢要件を満たしていても弾かれます。

まず管理者に依頼して管理コンソールからサービスを有効化してもらい、反映まで数分待ちます。個人アカウントで正常動作するか比較すると切り分けが容易です。設定変更後も入れない場合はブラウザのキャッシュを削除し、二要素認証コードを再入力して再ログインしてください。

PDFが読み込めない・文字化けする場合

NotebookLMが順次公開中だった時期の名残で、一部地域やアカウント種別に対してベータ利用枠を超えた際に表示されるエラーです。現在は日本を含む多くの国で一般提供されていますが、Googleアカウントの登録国が旧データのままだと地域判定に失敗するケースがあります。

Googleアカウント設定の「個人情報」→「国/地域」が日本になっているか確認し、異なる場合は修正してから再ログインを試してください。スマートフォンのVPNやプロキシ経由アクセスも地域判定に影響するため、オフにして接続し直すと解消することが多いです。

「サービスをご利用いただけません」等のエラーが出る場合

ブラウザ版NotebookLMにアクセスした直後やファイルアップロード時に「サービスをご利用いただけません」「予期しないエラーが発生しました」と表示される場合、サーバ側の一時的な高負荷やキャッシュ破損が原因のことがほとんどです。

対処法としては①数分置いて再読み込み、②シークレットウインドウでの再試行、③ブラウザキャッシュとCookieの削除、④別ブラウザ・別端末からのアクセスの順で試すと解決率が高まります。なおPDFが200MB超・50万語超の場合も拒否されるため、容量超過はファイル分割やテキスト抽出で対応しましょう。

安全に使うための注意点

NotebookLMを業務に安全に導入するためには、機密データの扱い方や設定管理を把握し、リスクを先回りで回避することが重要です。

プライバシーポリシーの理解や共有設定の適切な運用が欠かせません。

機密文書や個人情報の取り扱いに注意する

NotebookLMにアップロードした資料は、AIの回答精度向上のための一時処理に使われますが、デフォルトでは他ユーザーや外部モデルに共有されません。

それでも機密文書や個人情報を含むファイルは、必ず暗号化PDFに変換する、赤塗りでマスキングする、要件部分だけをテキスト化するなど、最小限の範囲で取り込む運用が望ましいです。

さらにアクセス権を部門限定にし、定期的に閲覧ログを点検することで情報ガバナンスを強化できます。

こうしたプロセスを社内ガイドラインとして文書化し、新入社員研修に組み込むことも効果的でしょう。

「学習させない」設定をすることで情報漏洩を防止する

NotebookLMではノートブック単位で「Use for training」のチェックを外すと、アップロードしたデータが生成AIモデルの再学習に使われなくなります。

この設定を徹底すれば、機密語句が学習データへ残るリスクがなくなり、情報漏洩の懸念を大幅に低減できます。

導入時は標準テンプレートを用意し、初期状態で学習オフのポリシーを適用しておくと設定忘れを防げます。

併せて管理者が定期監査を行い、設定変更が無断で行われていないか確認すると安心です。共有リンク発行時も同様に学習禁止ステータスを引き継ぐため、外部共有時の安全性が確保されます。

まとめ

本記事では、GoogleのAIノートブック「NotebookLM」の特徴や使い方、そして安全に利用するためのセキュリティ対策について解説しました。

NotebookLMは、社内の膨大なマニュアルや契約書、論文などを正確に読み込み、根拠に基づいて回答してくれる強力なパートナーです。導入の際は、閲覧権限の管理や「学習データとして使用しない」設定を徹底し、情報漏洩リスクをコントロールしながら活用することが重要です。

また、NotebookLM自体にも要約結果をスライド形式で出力する機能はありますが、ビジネスの現場でそのまま使える「自社フォーマット」や「洗練されたデザイン」にするには限界があります。

そこで、より実践的な「スライド生成AI」との連携がカギとなります。

NotebookLM

膨大な資料から正確な情報を抽出し、スライドの構成案)を作る

スライド生成AI

その構成案を読み込み、デザインされた資料として完成させる

このように、「情報の正確性」をNotebookLMで担保し、「資料のクオリティ」をスライド生成AIで仕上げるという役割分担を行えば、資料作成の全工程を劇的に効率化できるでしょう。

ReDeckに既存のパワポ資料+新情報をアップするだけ。

既存のデザインと新しい情報・テキストを組み合わせ、「いつもの資料」へ瞬時に変換します。

【無料お役立ち資料】

スライド生成AIツールと資料作成業務に関するアンケート調査

ビジネスパーソンが日常的な資料作成業務において生成AIをどの過程で利用し、

また評価しているかを調査した結果をまとめた、調査系のホワイトペーパーです。