Geminiの使い方を徹底解説!活用例やChatGPTとの違い、スライド生成AIとの連携まで紹介

Gemini(ジェミニ)は、Googleが提供する最新の生成AIサービスです。本記事では、Geminiの基本操作から便利な活用例、スライド生成AIと連携して資料作成時間を短縮する方法までわかりやすく紹介します。

「いつものフォーマット」で新しいスライド(資料)を作りたい方へ

過去のパワポ資料を「ひな形」として読み込み、

いつものデザイン・構成のまま最短1分で新しい資料を生成するスライド生成AIサービスはこちら

- ・Geminiとは

- ・Geminiの料金プラン・始め方

- ・【機能別】Geminiの使い方

- ・Geminiに搭載されている便利機能

- ・Geminiと他の生成AIとの違い

- ・Geminiの活用例とスライド生成AI連携のコツ

- ・Geminiを使用する際の注意点

- ・まとめ

目次

Geminiとは

Googleが開発したGemini(ジェミニ)は、テキストだけでなく画像、音声、動画、プログラムコードなど、複数形式のデータを一括処理できるマルチモーダルAIです。

インターネット検索結果と連携して最新の情報を収集でき、日本語を含む45以上の言語に対応しています。

従来のBardから進化した次世代モデルであり、高度な対話能力と情報分析力を兼ね備えています。

日本語に対応していて無料での使用も可能

Geminiは日本語環境でも問題なく利用でき、誰でも使える無料プランが提供されています。

無料版であっても、文章生成や要約、画像の読み込みといった基本的な機能は十分に利用可能です。

「まずはAIを使ってみたい」という初心者の方でも、Googleアカウントさえあれば追加費用なしで気軽に始められるのが魅力です。

1つの質問に複数の回答を出力可能

Geminiのユニークな機能として、「一度の質問(プロンプト)に対して複数の回答案を同時に提示できる」点が挙げられます。

たとえば、企画のアイデア出しを依頼した場合、1回の質問で「切り口の異なる3つの案」が返ってくるため、効率的に比較検討を行えます。

資料作成に役立つポイント

この複数案の提示は、スライド生成AIと連携させる際にも非常に役立ちます。

「プレゼンの構成案を3パターン作って」と指示し、最も良い案を選んでスライド生成AIに渡すことで、資料作成の質とスピードを同時に高めることができます。

さまざまなGoogleのサービスと連携できる

GeminiはGoogle製AIならではのサービス連携の強さも特徴です。

Gmailで受信メールの返信文をAIが自動生成したり、Googleドキュメント内で文章の要約・翻訳を行うことも可能です。

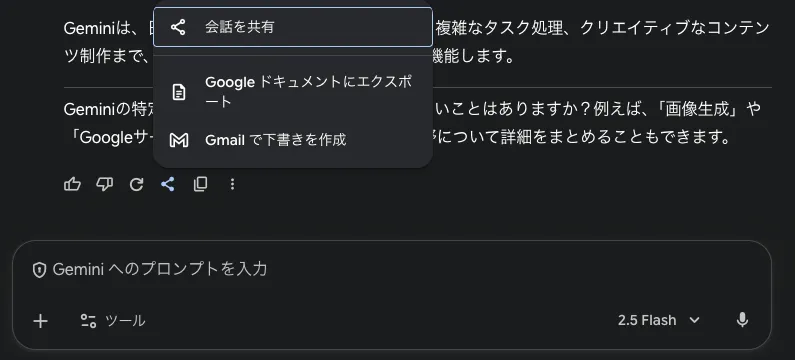

特に、Geminiで生成したテキストをワンクリックでGoogleドキュメントにエクスポートできる機能は、その後の資料作成業務をスムーズにするための重要な架け橋となります。

普段からGoogleのサービスを利用している人ほど、このシステムによる業務効率化の恩恵を大きく受けられるでしょう。

回答結果のエクスポートが可能

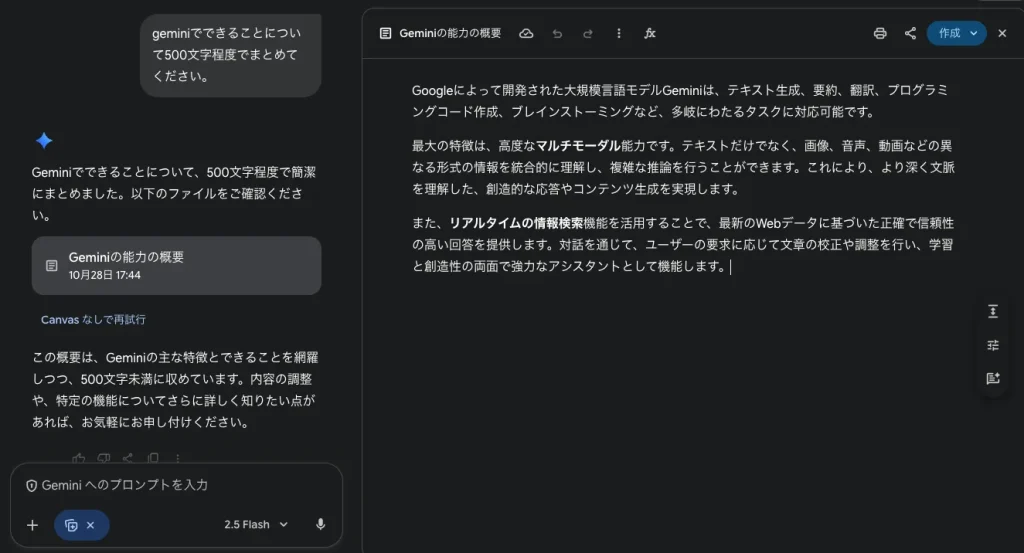

Geminiで生成した回答は簡単にエクスポートできます。

特に「Canvas」という機能を使えば、やり取りした内容を自動で構造化メモとして保存し、整理した結果をワンクリックでGoogleドキュメントに出力することも可能です。

AIに作成させた文章やレポートをそのまま資料として共有・編集できるため、業務効率化に直結します。

テキスト以外も出力ができる

Geminiは文章以外のコンテンツ生成にも対応しています。テキストでの指示から画像を生成することができ、無料版でも画像の読み込み・簡易生成機能を試せます。

今後のアップデートでは動画の生成機能も強化されており、テキストからグラフィカルなコンテンツまで一貫して作成できる統合AIプラットフォームとなっています。

Bardとの違いとは

Geminiは従来のGoogle Bardが進化・統合されたサービスです。

2024年2月にBardとGeminiが統合され、現在GeminiはBardにはなかったマルチモーダル対応や高度な推論機能を備えた次世代AIモデルとして提供されています。

Bardではテキスト対話のみでしたが、Geminiでは画像や音声も扱えるようになり、検索連携による回答精度向上やダブルチェック機能など多数の新要素が加わっています。

Geminiの料金プラン・始め方

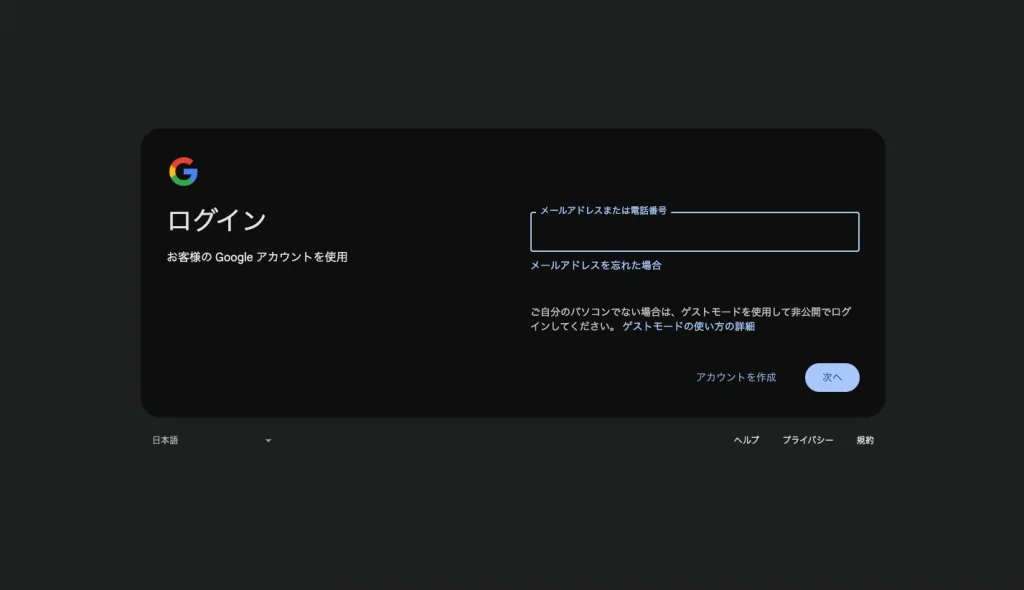

Geminiは、Googleアカウントさえあれば誰でもすぐに利用を開始できます。

ここでは、目的に合わせた料金プランの選び方と、PC・スマホそれぞれでの始め方を解説します。

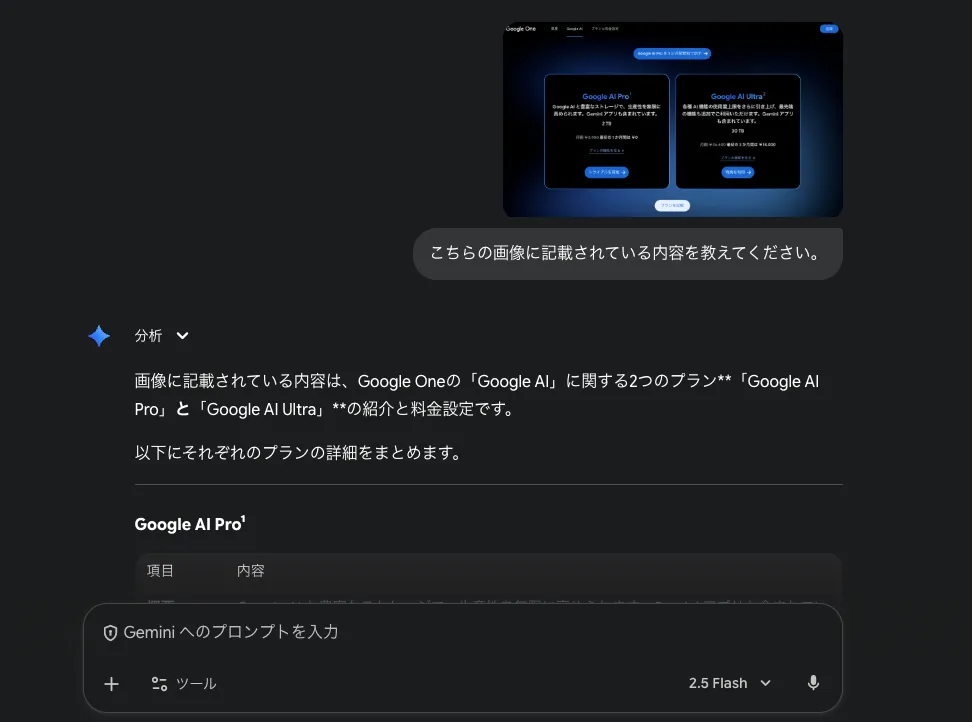

Geminiの料金プラン

Geminiには、誰でも使える「無料プラン」と、より高度な機能を提供する「有料プラン(Pro / Ultra)」が用意されています。

| 料金 | 特徴 | |

|---|---|---|

| 無料プラン | 0円 | 基本的な文章生成、画像読み込み、コード生成などが利用可能。 |

| Gemini Advanced (Proプラン) | 月額 約2,900円 | 次世代モデル(Gemini 1.5 Pro等)が利用でき、長文の処理能力や推論能力が向上。複雑なデータ分析を行いたい場合に適している。 |

| Gemini Ultra | 月額 約36,400円 | 最上位モデル。音声やBGMのついた動画生成機能などが利用可能。 |

Geminiの始め方

Geminiを利用するのに、面倒な初期設定は必要ありません。

Googleアカウントを持っていれば追加費用なしで即座に開始できます。

なお2025年現在、Geminiは日本語環境でも問題なく利用できます。以下では、PCブラウザとスマートフォンアプリから利用を開始する方法を紹介します。

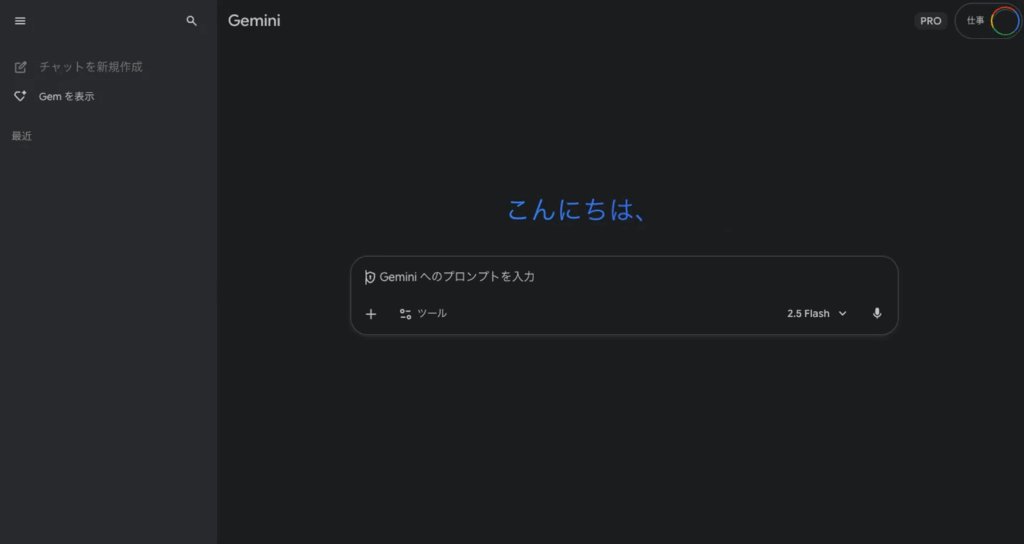

ブラウザから始める方法

PCのウェブブラウザからGeminiを使う場合、まず公式サイトにアクセスし、Googleアカウントでログインするだけでチャットを開始できます。

特別なソフトのインストールは不要です。

ログイン後すぐにAIとの対話を始められます。画面下部の入力ボックスに質問や指示を日本語で入力し、送信すると即座にGeminiから回答が得られます。

スライド生成AIとの連携を考えている場合、PCブラウザ版での利用が最も効率的です。

「Geminiで構成案を作成」→「テキストをコピー(またはドキュメントへ出力)」→「スライド生成AIへ入力」という一連の操作が、タブを切り替えるだけでスムーズに完結するためです。

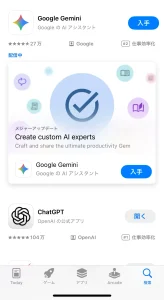

スマホアプリから始める方法

外出先や移動中など、スマートフォンでGeminiを使う場合、専用のGeminiアプリをインストールします。

Androidの場合はGoogle Playストアで、iPhoneの場合はApp Storeで「Gemini」アプリを検索・入手しましょう。

アプリを起動してGoogleアカウントでログインすれば、ブラウザ版と同様にチャット形式でGeminiを利用開始できます。移動中でも手軽に質問でき、音声入力やカメラ連携機能を使った対話も可能です。

移動中にアプリでアイデアを音声入力してGeminiに整理させておき、オフィスに戻ってからPCでその履歴を開いてスライド生成AIに流し込む、という使い分けもおすすめです。

【機能別】Geminiの使い方

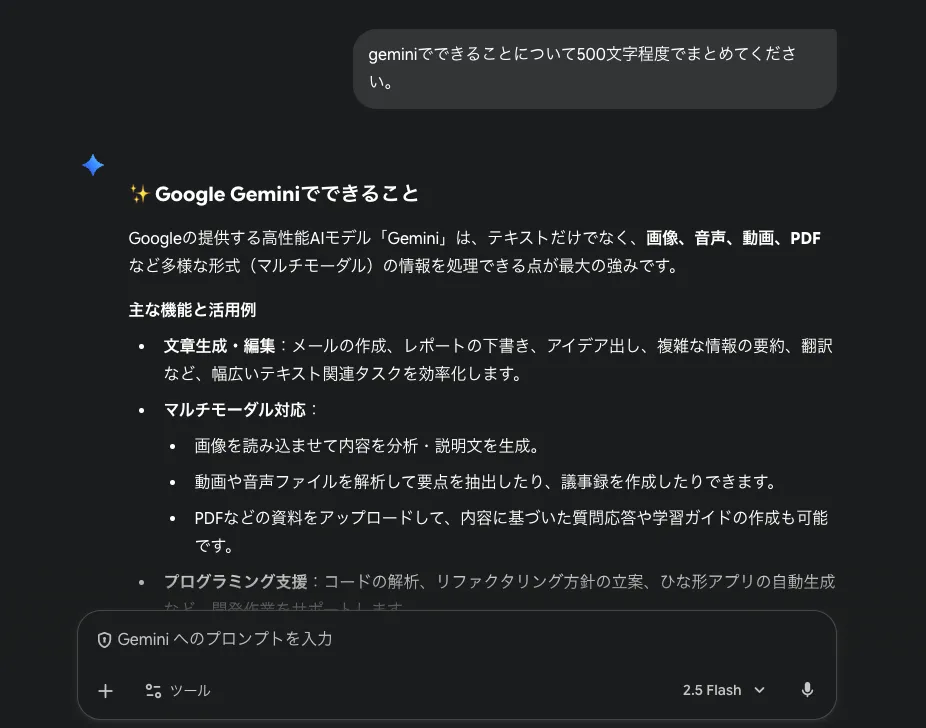

次に、Geminiの主要な機能ごとに具体的な使い方を見ていきましょう。

文章生成から画像解析などの多彩な使い方、さらに資料作成を効率化するためのスライド生成AIとの連携のコツも併せて紹介します。

文章の生成

Geminiで文章を作成する基本手順はChatGPTなどとほぼ同じです。チャット画面の入力欄に作成したい文章の内容や要望を日本語で入力して送信すると、AIが即座に文章を生成してくれます。

ブログ記事の下書き、メール文の作成、文章の要約や翻訳など幅広い用途に対応可能です。

文章の生成機能×スライド生成AI

必要に応じて文体や形式の希望を指定すれば、目的に合った文章を得ることができるため、プレゼン資料の「構成案」作りにも最適です。

「〇〇に関するプレゼン資料の目次と、各スライドの要点を箇条書きで作って」と指示し、出力されたテキストをスライド生成AIに入力すれば、短時間でデザインが反映されたスライド資料が作成されます。

生成結果は後述の調整機能で修正したり、Canvasに保存して編集することも可能です。

画像・音声の読み込み

Geminiはテキストだけでなく画像ファイルや音声データを入力に含めて質問できます。

チャット画面で「+」ボタンを押して画像ファイルをアップロードすれば、その画像の内容を分析して説明や要約を返してくれます。

例えば写真に写った物体やシーンの説明、グラフ画像から読み取れる情報の解説などが可能です。

画像・音声の読み込み機能×スライド生成AI

手持ちのグラフ画像やMTG時のホワイトボードの写真をGeminiに読み込ませ、「内容を解説するテキスト」を生成します。

そのテキストをスライド生成AIの原稿の一部として利用すれば、画像の張り付け作業だけでは伝わりにくい、説得力のある資料を作成できます。

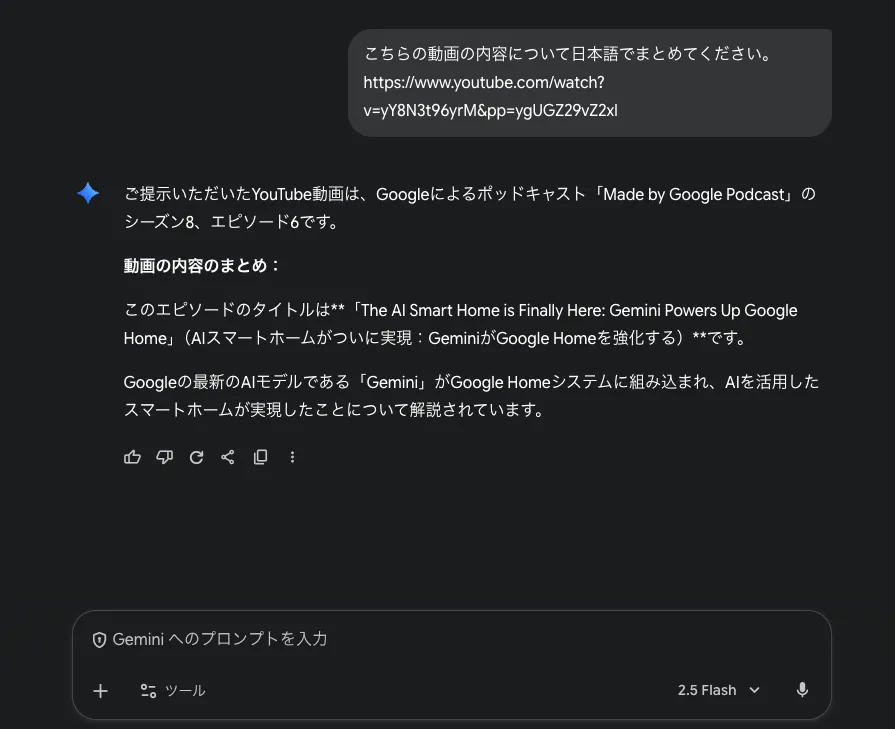

動画の読み込み

Geminiは動画コンテンツの解析にも対応しています。例えば、YouTubeなどの動画リンクをGeminiに入力して「この動画を要約して」と指示すれば、映像内の要点を抽出してテキストでまとめてくれます。

長時間の講演動画や複雑な内容の映像でも、Geminiが主要トピックをピックアップして説明文を生成するため、短時間で内容を把握することが可能です。将来的にはユーザーがアップロードした動画ファイルを直接分析し、シーンごとの解説やハイライト抽出を行う機能も期待されています。

動画の読み込み機能×スライド生成AI

競合他社の製品発表や業界のトレンド解説動画などをGeminiで要約し、その結果をスライド生成AIに読み込ませます。

情報がコンパクトにまとまった「調査レポート資料」としてアウトプットすることで、時間がないチームメンバーへの情報共有や提案時の補足資料として活用できます。

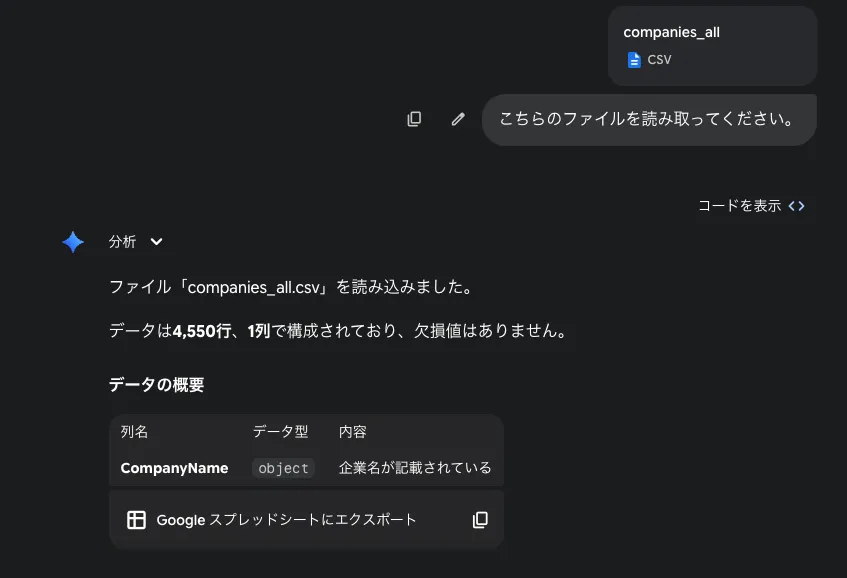

ファイルの読み込み〜データ分析

GeminiはPDFやCSVなど様々なファイルを読み込んで分析できます。複数の文書をまとめてアップロードすれば、それらを横断して要約したレポートを瞬時に生成可能です。

例えば数百ページのPDFから重要なポイントだけ抜き出したり、契約書から主要条項を抽出するといった処理も自動化できます。また、スプレッドシートのデータを解析して傾向をグラフ付きで報告したり、プログラミングコードの構造を理解して改善提案をすることも可能です。

ファイルの読み込み・分析機能×スライド生成AI

分厚いマニュアルや調査レポートをGeminiに読み込ませて要約し、その要約テキストをスライド生成AIに流し込むことで、膨大な資料を「読む」コストを削減。

「スライドで見て理解する」形式へと効率よく変換できます。

Geminiに搭載されている便利機能

Geminiには、単なるチャットボットの枠を超えた、業務効率を加速させる便利機能が多数備わっています。

ここでは特に、資料作成のプロセスを劇的に変える機能を厳選して紹介します。

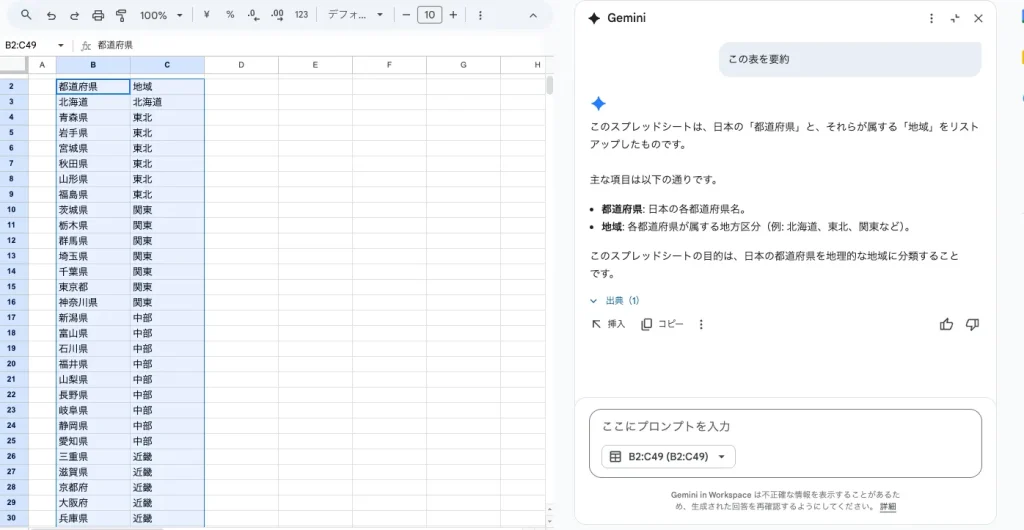

Google Workspace連携

Gemini最大の特徴は、Googleドキュメント、スプレッドシート、GmailなどのGoogle Workspaceアプリとシームレスに統合されている点です。

たとえば、スプレッドシートの売上データをGeminiに分析させ、その考察をGoogleドキュメントに下書きさせる、といった連携が可能です。

またスプレッドシートの表からデータの傾向を読み取ったり、カレンダー予定をもとに会議用アジェンダを下書きするといった使い方もでき、日常業務の強力なサポートになります。

普段からGoogleサービスを使っている人ほど、Geminiとの連携による効率化の恩恵を大きく受けられるでしょう。

Google Workspace連携×スライド生成AI

1. Geminiで情報を整理し、Googleドキュメントへエクスポートする

2. そのドキュメントをスライド生成AIツールに読み込ませる

この手順を踏むことで、データ分析からプレゼン資料の完成までを、ほぼ自動化することが可能になります。

高品質な画像生成

Geminiはテキストから高品質な画像を生成する能力も備えています。Googleの最新画像生成モデル(Imagen 4など)の統合により、写真のようにリアルで精細な画像やデザイン性の高いイラストを作成できます。

例えば「森の中に立つ城」というプロンプトから、細部まで緻密に描かれたオリジナル画像が得られます。複数の画像を組み合わせたり、背景の除去などの編集にも対応しており、デザインの知識がなくてもプロ並みの画像素材を手に入れられます。

画像生成×スライド生成AI

スライド生成AIで資料全体のデザインを整えつつ、フリー素材サイトでは見つからない具体的なイメージ画像や挿絵が必要な場合に、Geminiで生成したオリジナル画像を挿入することで、資料のクオリティを引き上げることができます。

回答を編集できるCanvas

CanvasはGeminiが提供する便利な編集機能です。通常のチャットとは異なり、Geminiとの対話で得られた回答内容を自動で構造化メモとして保存・整理できます。

Canvasを起動すると、AIが返した文章がカード形式で一覧表示され、ドラッグ&ドロップで要素を並べ替えたり、任意の部分に追加質問をすることも可能です。

整理した内容はそのままGoogleドキュメントにエクスポートでき、AIと人間の共同作業をスムーズにする画期的な機能と言えます。

Canvas×スライド生成AI

Canvasは、プレゼン資料の構成案(骨子)を練り上げるのに最適です。

「第1章:現状の課題」「第2章:解決策」といった具合に章立てを整理し、完成した構成案をGoogleドキュメントに出力。

あとはスライド生成AIに渡すだけで、論理構成がしっかりと確立された資料ができあがります。

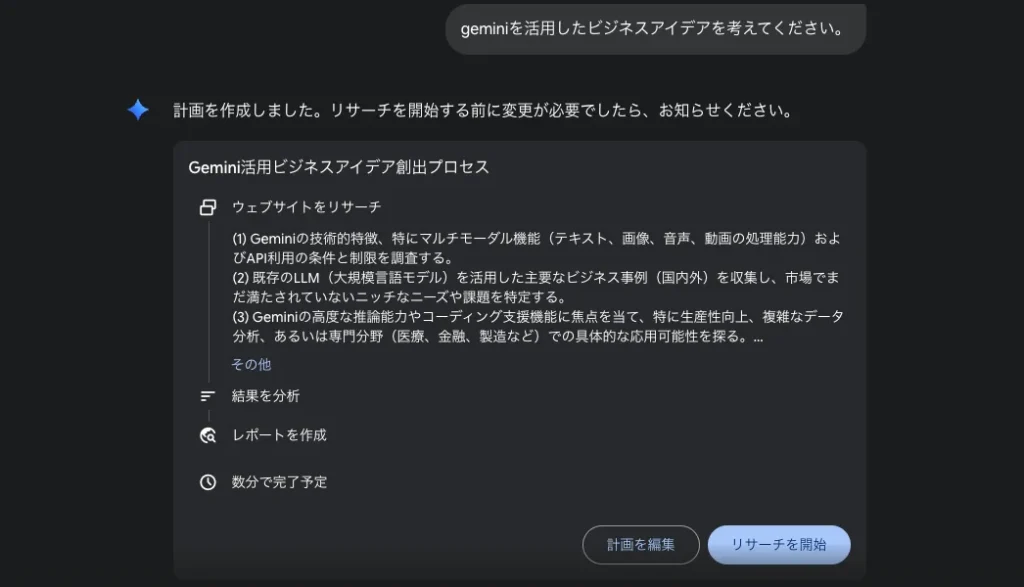

より深いリサーチや議論を行うDeep Research

GeminiのDeep Research機能は、AIが複数の情報源を横断して調べ上げ、重要ポイントをまとめた信頼性の高いリサーチレポートを生成してくれる機能です。

通常の検索よりも深く掘り下げた調査が可能で、市場動向や競合調査など、人手では何時間もかかるリサーチを数分で完了させます。

Deep Researchは無料プランでも基本機能を利用でき、Pro以上では回数制限が緩和されるため本格的な調査にも安心です。

Deep Research×スライド生成AI

Deep Researchが出力した詳細なレポートは、スライド生成AIの入力ソースとして有効に活用できます。出力されたものをそのまま読み込ませるよりは、再度構成(骨子)の形に整形しなおしてから、スライド生成AIツールに挿入すると良いでしょう。

Deep Researchを使用することにより、根拠に基づいた資料を作成できます。

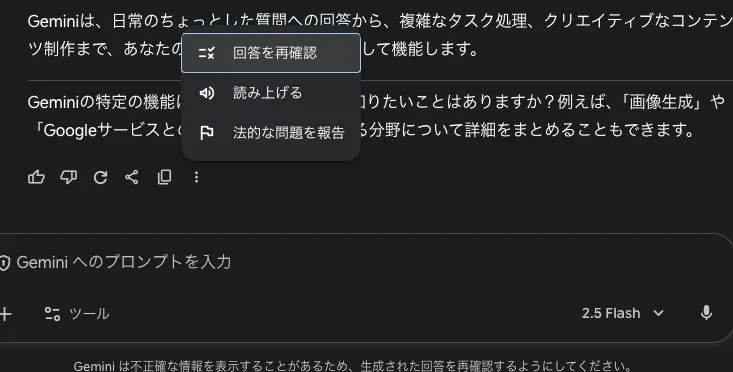

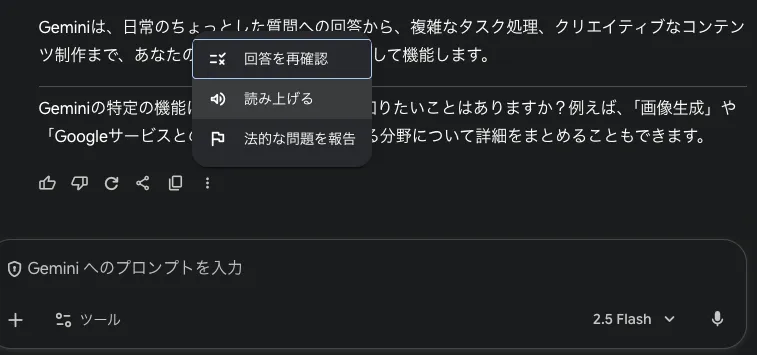

回答結果を検索でダブルチェック

GeminiにはAIの回答の正確さを検証する「ダブルチェック」機能があります。回答の末尾に表示されるメニューから「回答を再確認」をクリックすると、Geminiが自動でGoogle検索を行って裏付けとなる情報源があるかを確認し、信頼性が低い部分には注意を促してくれます。

回答中の正しい記述は緑色でハイライトされ、情報が見つからない部分や信憑性が低い部分には注意が促されます。このようにAIの回答を裏付け付きで確認できるため、Geminiの回答を安心して参考にすることができます。

ダブルチェック×スライド生成AI

スライド生成AIで資料化する前に、元となるテキスト情報のファクトチェックを行う工程として不可欠です。

誤った情報を資料化してしまうリスクを未然に防ぎ、安心してプレゼンテーションに臨むことができます。

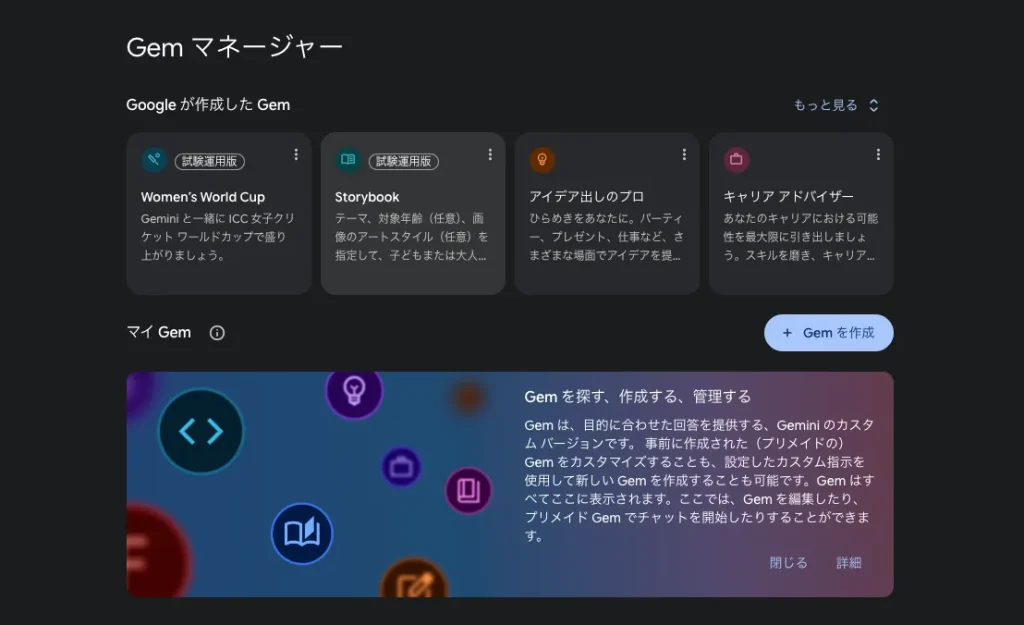

Geminiによるチャットボット作成

Geminiではカスタムチャットボットを構築することも可能です。Proプラン以上では「カスタムGem」と呼ばれる自分専用のAIエージェントを作成でき、特定の知識や口調を持ったボットを設定することができます。

例えば自社製品に関するQ&Aに特化したチャットボットや、特定業界の知識を持つアシスタントをGemini上で用意し、社内ヘルプデスクや顧客サポートに活用するといった応用が考えられます。プログラミング不要で高度な対話ボットを作れる点は、Geminiの魅力的な機能の一つです。

音声やBGMのついた動画の生成

最上位のUltraプランでは、Geminiによる動画生成機能も利用できます。短いアニメーションやスライド動画であればテキスト指示から自動的に映像化でき、さらに背景音楽(BGM)やナレーション音声を付与した動画コンテンツを作成可能です。

例えば製品紹介のスライドをアップロードすれば、図版にアニメーション効果を付け、解説音声とBGM入りの動画をGeminiが生成してくれます。マーケティング用のプロモーション動画や教育用コンテンツも、AIの力で手軽に制作できるようになります。動画生成の品質や長さも今後さらに向上すると期待されています。

検索履歴をもとに回答をもらえるパーソナライズモード

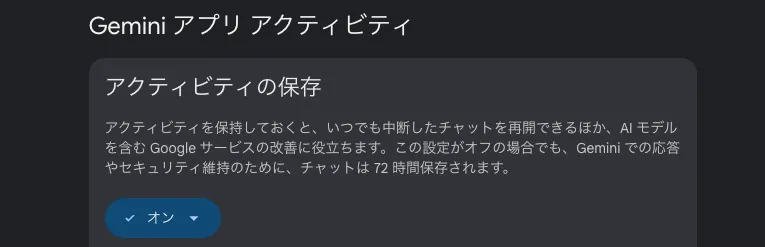

Geminiには、ユーザー個別に応答を最適化するパーソナライズモードも搭載されています。Google検索履歴などの外部データをもとに応答内容や文脈を調整する仕組みで、このモードを有効にすると同じ質問でもユーザーの興味関心に沿った回答が得られます。

プライバシー保護にも配慮されており、履歴データの管理や接続解除もユーザー自身で簡単に行えるため安心です。

出力結果の読み上げ機能

GeminiはAIが生成したテキストを音声で読み上げる機能を持っています。回答が表示された後、その内容をナチュラルな合成音声で聞くことができ、ニュース記事風の読み上げや物語の朗読などにも活用可能です。

画面を注視できない状況でも音声で内容を確認できるため、通勤時間の情報収集にも便利です。なお、この機能は視覚障害のあるユーザーへの情報提供手段としても有用です。

出力内容の調整

一度得られた回答に満足できない場合でも、Geminiでは出力内容の再調整が簡単に行えます。回答テキストのメニューから「再生成」や「書き換え」を選ぶことで、回答の長さを短く要約したり、表現をよりシンプルにしたり、文章のトーンを変更するといった修正が可能です。

これはAIへの追加指示なしでボタン操作だけで実現できるため、誰でも直感的に扱えます。また、Temperatureなどのパラメータ調整により出力の創造性や一貫性をコントロールすることもでき、欲しいタイプの回答に近づける工夫も用意されています。

Geminiと他の生成AIとの違い

ChatGPTをはじめ様々な生成AIツールが存在しますが、Geminiにはそれらと異なる特徴があります。

ここでは代表的なChatGPT、Microsoft Copilot、Claudeとの違いを比較します。

ChatGPTとの違い

ChatGPT(OpenAI社)とGemini(Google社)の最大の違いは、外部連携と情報の鮮度にあります。

GeminiはGoogle検索と統合されているため、常に最新のウェブ情報を参照でき、情報の出典(ソース)を確認しやすいのが特徴です。

また、Google Workspace(Gmailやカレンダー等)との連携も強力です。

一方、ChatGPTは対話の自然さや、物語作成などの創造的な文章生成において高い評価を得ています。

用途に応じて、最新情報が必要な場合はGemini、創造的な会話や文章生成をしたい場合はChatGPTと使い分けるのがおすすめです。

スライド生成AI連携の視点

創作的なストーリーを作るならChatGPT。

最新の市場動向やニュースに基づいたプレゼン資料を作りたい場合は、リアルタイム検索に強いGemini、という具合に使い分けていきましょう。

プレゼン資料などはまず構成案をGeminiで作成してから、スライド生成AIに情報を渡しプロンプトを入力します。

Geminiとスライド生成AIツールを上手く横断することで、ファクト(事実)に基づいた確実な資料が作成できます。

Copilotとの違い

MicrosoftのCopilotは、Office製品(WordやExcel等)に組み込まれたAIアシスタントであり、Geminiとは提供形態が異なります。

CopilotはMicrosoft 365アプリ内で文書の要約やメール下書き作成など日常業務を裏方で支援するのに優れています。

一方、Geminiは独立したチャットサービスとして幅広い質問や創作に応答でき、Googleサービスとの連携によって汎用的なAIアシスタントとして機能します。要するに、CopilotがOffice作業特化型なのに対し、Geminiはマルチモーダル対応とウェブ連携による万能型AIと言えます。

スライド生成AI連携の視点

CopilotはOfficeソフト内で完結する作業が得意なツールです。

一方でGeminiは「Webリサーチ」から「Googleドキュメントへの出力」、そして外部の「スライド生成AIツール」へと情報を渡すといった、柔軟なワークフローを組める点に強みがあります。

Claudeとの違い

Anthropic社のClaudeは、高度な倫理観と長文処理能力を特徴とするAIチャットです。100ページを超えるような長文の読解・要約が得意で、報告書の作成や膨大なデータ分析に適しています。

一方Geminiはマルチモーダル対応(画像・音声も処理可能)や検索連携による最新情報提供を強みとし、リアルタイム性と総合力で差別化されています。

スライド生成AI連携の視点

膨大な論文テキストだけを要約するならClaudeも優秀ですが、グラフ画像の読み取りやYouTube動画の要約など、テキスト以外の素材も含めて資料化したい場合は、マルチモーダルなGeminiが圧倒的に便利です。

多様な素材をGeminiでテキスト化し、それをスライド生成AIの素材として活用しましょう。

Geminiの活用例とスライド生成AI連携のコツ

最後に、Geminiを具体的にどのような用途で活用できるか、活用例を紹介します。

文章作成や情報整理からクリエイティブな制作まで、Geminiはあらゆる場面で頼りになるAIアシスタントです。ここではその一部をご紹介します。

企画やアイデアの立案

Geminiはブレインストーミングの相棒としても優秀です。新しい企画や施策に悩んだとき、Geminiに相談すると1回の質問で複数のアイデアを提示してくれます。

例えば、商品のプロモーション案を聞けば、キャッチコピー案からSNS施策まで3通りのプランが一度に返ってくるため、発想の幅が広がります。

さらに「若者向けに」「低予算でできるものを」など条件を付ければ、ターゲット層や制約に合わせた具体的なアイデア出しも可能です。複数案が得られるため、良い企画を練り上げるのに大いに役立つでしょう。

スライド生成AI連携のポイント

Geminiが出した複数のアイデアの中から最良のものを選び、「この案をプレゼン用に章立てして」と指示します。

出力された構成案をコピーしてスライド生成AIに入力すれば、企画のブレストから企画書のドラフト完成までを一気に進めることができます。

データの分析・インサイト抽出

数値データの羅列から意味のある情報を引き出す作業も、Geminiの得意分野です。

売上データのCSVファイルやスプレッドシートを読み込ませて「分析してください」と依頼すると、「夏にピークがあり、前年同期比で10%増加している」といった具体的な傾向や特徴を文章で報告してくれます。

グラフ画像をアップロードして、その内容を読み取らせることも可能です。

スライド生成AI連携のポイント

データ分析の結果を単なる数字として貼り付けるのではなく、Geminiが導き出した「考察(インサイト)」のテキストをスライド生成AIの入力に使います。

これにより、グラフと説得力のある解説がセットになった、質の高い分析スライドを瞬時に生成できます。

文章の校正・ブラッシュアップ

作成済みの文章の校正・添削もGeminiに任せることができます。文章を入力して「校正してください」「読みやすくリライトして」と依頼すれば、誤字脱字の指摘や不自然な表現の修正提案を行ってくれます。

Geminiは非常に長い文章でも問題なくチェックでき、プレゼン資料から論文、小説まであらゆる文書の推敲に活用できます。

例えば冗長な部分を簡潔にする提案や、敬体/常体の統一など細かな点まで指摘してくれるため、文章のクオリティ向上に繋がります。

なおGeminiは長文の校正能力に優れており、この点は他の生成AIより強みと言えます。

スライド生成AI連携のポイント

スライドに載せるテキストは「短く、簡潔に」が鉄則です。

手持ちの原稿をそのまま使うのではなく、スライド生成AIに読み込ませる前にGeminiに「箇条書きで簡潔にまとめて」と依頼しましょう。

ブラッシュアップされたテキストをスライド生成AIに渡すことで、視認性が高くメッセージ性のあるスライドに仕上がります。

YouTube/Webサイトの要約

情報収集の時間を大幅に短縮できるのが要約機能です。 長時間のYouTube動画や、専門的なWeb記事のURLをGeminiに貼り付け「要約して」と指示するだけで、その内容を日本語で簡潔にまとめてくれます。英語のニュース記事や海外の講演動画であっても、Geminiが背景知識を補いながら平易に解説してくれるため、翻訳の手間も省けます。

スライド生成AI連携のポイント

動画やWeb記事の要約テキストをGeminiに作成させ、そのテキストをソースとしてスライド生成AIに読み込ませます。

こうすることで、「動画の内容をチームに共有するためのレポート」を、動画を視聴する時間よりも短い時間でアウトプットすることが可能になります。

マーケティング等の施策の提案

Geminiはマーケティング施策の立案にも活用できます。例えば新商品の宣伝戦略を検討する際、Geminiにターゲットユーザーや商品特徴を伝えると、適切な施策案をいくつも提案してくれます。

具体的には、魅力を伝えるキャッチコピー案、効果的な広告チャネルやSNSキャンペーン案など、多角的なプランが提示可能です。複数案を比較することで、洗練されたマーケティング戦略を練る手助けになります。

画像の分析

Geminiは画像内の情報を分析し、内容を読み取って説明することができます。例えばグラフ画像を与えれば「縦軸はXを表し、年々増加傾向が見られます」といった分析結果を述べたり、風景写真を与えれば写っている物体や場所の特徴を解説してくれます。

手書きのメモ写真を解析して内容をテキスト化し、要点を整理することも可能です。画像から情報を読み取る作業をGeminiが肩代わりしてくれるため、データ入力や資料作成が効率化するでしょう。

ブログ等のライティング

Geminiはブログ記事やコラムの下書き作成に大いに役立ちます。テーマや構成の概要を伝えるだけで、関連知識を織り交ぜながら自然な日本語で記事のドラフトを書き上げてくれます。記事全体だけでなく、見出しごとの本文やリード文の提案も可能です。

ライティングの初稿作成をGeminiに任せ、その後人間が修正・肉付けすることで、執筆時間を大幅に短縮できます。また、語調を「砕けた口調で」や「専門家らしく」などと指示すれば、ブログのターゲット読者に合った文体で書き分けてもらえるので便利です。Geminiは文章量やトーンも自由に調整できるため、ライティング全般で重宝します。

プログラミングコードの生成

Geminiを使えばプログラミングコードの自動生成も可能です。作りたい機能の概要を伝えるだけで、複雑なコードでも瞬時に出力してくれます。

PythonやJavaScriptなど主要な言語に幅広く対応しており、例えば「与えられたリストを昇順に並べ替えるPython関数を作成して」と依頼すれば適切なコードを即座に生成します。Geminiはコードの説明や簡単なデバッグ支援も行えるため、まさに頼れるAIエンジニアと言えるでしょう。

【PR】“いつもの資料”を生成する、スライド生成AI「ReDeck」のご案内

弊社ストリームラインが提供するスライド生成AIツール「ReDeck」は、既存資料の構成・デザインを流用し新しい資料を生成できます。

既存の資料を「ひな形」としてアップロードした後、盛り込みたい情報をセットすることで、”いつもの資料”に新しい情報を自動で反映。

生成AIによってゼロからデザインされた資料ではなく、会社・個人のスタイルや習慣に合ったパワーポイント資料を作成できます。

ご興味がある方は、2週間無料トライアルにお気軽にお申し込みください。

Geminiを使用する際の注意点

便利なGeminiですが、利用する上で留意すべきポイントもあります。

AIの特性を理解し、安全に活用するために以下の点には注意しましょう。

出力内容に誤りがないかを確認する必要がある

Geminiを含む生成AIは便利な反面、事実と異なる情報が含まれる可能性があります。これは生成AI全般に見られる「ハルシネーション」と呼ばれる現象で、モデルが自信ありげに間違った回答を返すことがあるのです。

重要な内容についてはGeminiの出力をそのまま鵜呑みにせず、必ず自分でも情報の正しさを検証することが大切です。出典が示されている場合は元情報に当たり、必要に応じて専門家の意見も確認しましょう。

著作権に反している恐れがある

Geminiが生成した文章や画像が、意図せず既存の作品と似通ってしまい著作権侵害のリスクをはらむ点にも注意が必要です。AIは過去の学習データを基にコンテンツを生成するため、例えば有名な文章表現やメロディに酷似したものを作り出してしまう可能性があります。

Geminiで作成したコンテンツを公開・配布する際は、第三者の著作物に抵触していないか十分確認し、必要に応じて手動で修正・調整を加えるようにしましょう。

機密情報は入力しないようにする

Geminiなどの生成AIに個人情報や社内の機密情報を入力するのは避けましょう。入力内容はAIの学習データや外部への出力に利用される可能性があり、思わぬ形で情報が漏洩するリスクがあります。

そのため、機密情報は絶対に入力をしないようにして、公になっても問題ない範囲の内容のみをGeminiに入力するよう徹底しましょう。

まとめ

今回はGoogleの生成AI「Gemini」の使い方について解説しました。GeminiはGoogle検索と連携した最新情報の収集や、画像・ファイルを読み込むマルチモーダルな分析能力において非常に強力なツールです。

もちろん、利用の際はハルシネーション(誤情報の生成)や機密情報の取り扱いに注意し、必ず人間の目でチェックを行うことが不可欠です

Geminiの使い方に慣れてきたら、スライド生成AIとの連携を行って業務効率化をしましょう。

Gemini(インプット・整理)

Google上の膨大な情報や手持ちの資料を分析し、Googleドキュメント等で構成案を作成する。

スライド生成AI(アウトプット・仕上げ)

作成された構成案を読み込み、スライド生成AIツールで瞬時にデザインされた資料として完成させる。

このように、情報の収集から構成まではGeminiに任せ、最後のデザイン・資料化をスライド生成AIに任せることで、資料作成にかかる工数を極限まで圧縮できます。

ぜひGoogle経済圏の強みを活かし、効率的な業務フローを構築してみてください。

ReDeckに既存のパワポ資料+新情報をアップするだけ。

既存のデザインと新しい情報・テキストを組み合わせ、「いつもの資料」へ瞬時に変換します。

【無料お役立ち資料】

スライド生成AIツールと資料作成業務に関するアンケート調査

ビジネスパーソンが日常的な資料作成業務において生成AIをどの過程で利用し、

また評価しているかを調査した結果をまとめた、調査系のホワイトペーパーです。